渡辺久信(Hisanobu Watanabe)

プロフィール

○生年月日

1965年8月2日

○経歴

前橋工業高(81年[甲]〜83年) – 西武ライオンズ(84年〜97年)- ヤクルトスワローズ(98年) – 台湾・勇士(99年〜01年)

○指導者経歴

台湾・勇士(99年〜01年)- 西武ライオンズ・埼玉西武ライオンズ(04年〜13年、24年)

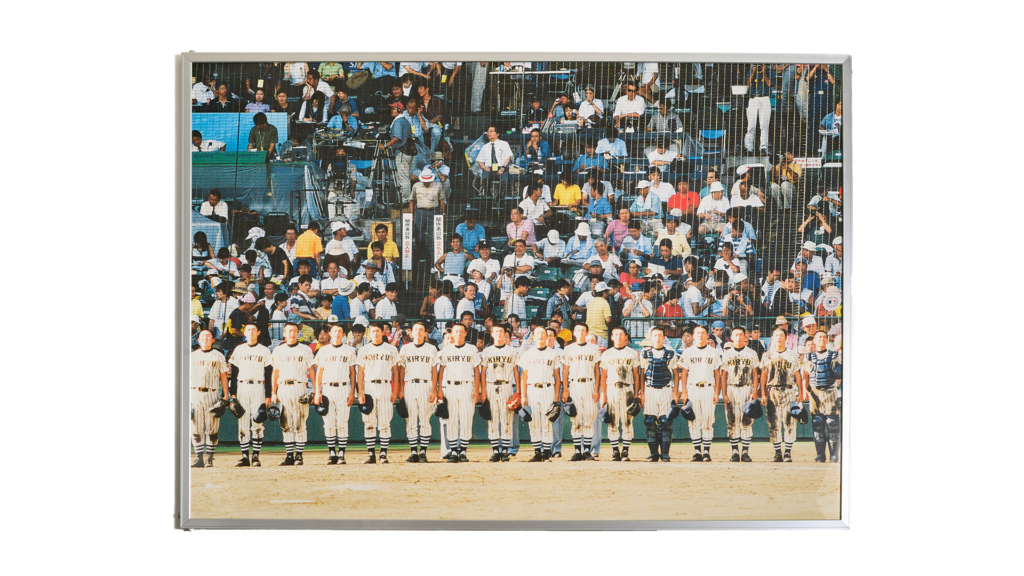

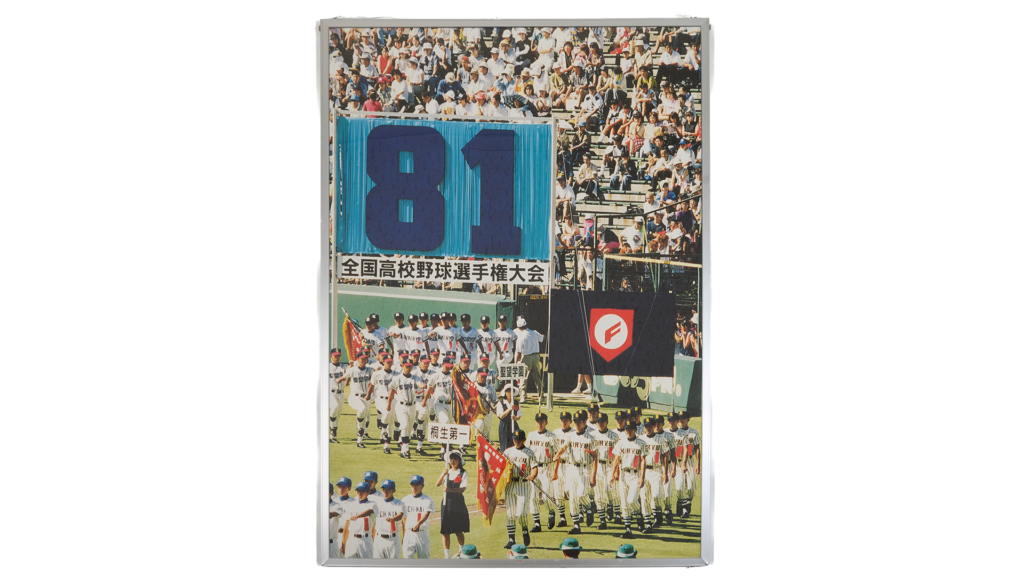

小学3年から野球を始める。少年時代から桐生高校への憧れを持つも、断念し前橋工業高へと進学した。

1年夏に早くも甲子園出場を果たし、83年ドラフトでは群馬県出身選手として史上初の1位指名を受け西武に入団。以降、右の中心投手として西武黄金時代を牽引した。

監督としては08年に西武の一軍監督に就任し、前年に26年ぶりのBクラスへと沈んだチームの再建を託される。

中島裕之・栗山巧・中村剛也ら若手選手を積極的に起用するなどの采配が光り、就任一年目で日本シリーズそしてアジアシリーズを制覇した。

以降13年までの6年間で5度のAクラスへと導き、24年も5月下旬から監督代行として再び指揮を執った。

西武黄金時代を彩った“新人類”は監督としてもアジア一へ

新里町で生まれ育ち、桐生そして群馬の星として西武へ入団すると瞬く間に主力投手への階段を駆け上がる。

工藤公康らと共にファッションなどで球界に新たな風を吹き込み、“新人類”の一人として注目を浴びた。

監督としても西武を日本一そしてアジア一に導くなど、強いライオンズのDNAを後世へと継承。そんな名投手かつ名将に自身のルーツや、球都桐生に願う未来を語ってもらった。

「誰にも負けない練習量」そのルーツは桐生に

小学校3年から野球始めて、もう毎日練習してました。私が初めて見たプロ野球の試合は桐生球場で、大洋(現:DeNA)対広島の試合でした。

実は桐生高校に行きたかったんですよ。当時は木暮(洋)さん・阿久沢(毅)さんというスーパースターがいて、桐生高校の練習をよく観に行ってたんです。それで憧れがあったんですよね。

ただ、前橋工業からお誘いをいただいて、バッテリーを子どもを頃から組んでいた友達も(前橋工業に)進むということだったので、一緒に行くことになりました。

高校時代は”プロ野球”という世界が現実的に見えてきたので、そこに向かって努力する日々でした。

当然走ることもそうですし、体幹であったり基礎体力のトレーニングも毎日やっていましたので、練習量は誰にも負けなかったのではないかと思います。

あと小学生の時から一貫してそうだったのですが、マウンドの上では自分一人じゃないですか。なので、強い気持ちを持って常に上がっていました。

根性論になってしまいますが、『絶対に自分からマウンドを降りない』ことです。気持ちで投げるタイプだったので、ピンチになっても”自分が抑えるんだ”と。

チームメイトは後ろで守ってくれていますけども、自分がボールを投げないことには始まらない。

私はまず気持ちが一番だという思いで常に試合へ臨んでいました。これは引退するまで変わらなかったですね。

主力が流出も若手が台頭し、就任一年目で王座を奪還

前年が5位だったので、とにかく1年で勝負できるチームを作る思いでした。

そのオフにカブレラと和田(一浩)という中軸を打った選手が抜けてしまったので、どう穴埋めしていくかを考えると若手に期待するしかなかった。

プレッシャーを与えないように心がけていたのですが、試合を重ねていくうちにどんどん力をつけてくれました。

途中から(優勝へ)行けるのではないかという感じは持てましたけれども、ただ長いシーズン何が起こるか分からないので、油断は絶対しないようにしていました。

投手も良かったのですが、すごくいい打線ができましたよね。大きな連勝をするためには打っていかないとできないですから。

ビハインドの展開でも打線が逆転して勝ちにつなげた試合は何度もありましたし、そういうのがあって、連勝へとつながっていきました。

「勝ちたい気持ちが相手より勝った」日本シリーズ

日本シリーズは”3回負けられる”と思いました。ジャイアンツ強かったんですよ。うちのスタメン9人の年俸合わせても高い選手が何人かいましたから(笑)。

シリーズでは、守りの部分を特に考えました。流れがすぐ相手に行ってしまうので余計な点を与えられない。

ですので、使える投手を多少無理させても使いました。調子の悪い投手を引っ張って負けたら悔いが残るので、いい投手から順番に起用していきましたね。

選手は物怖じせずにやってくれました。勝ちたいという気持ちがジャイアンツより強かった。それが一番の勝因だと思います。

勝つためには大切なことが様々あります。特にゲームに入っていくまでの準備、プランニングからです。

相手と自軍の先発投手のことなどを考えながら、どういうプランでやっていくかをある程度ゲーム前にシミュレーションします。

そうすれば何か違うことが起きたときに慌てなくて済むので、とても大事になってきます。

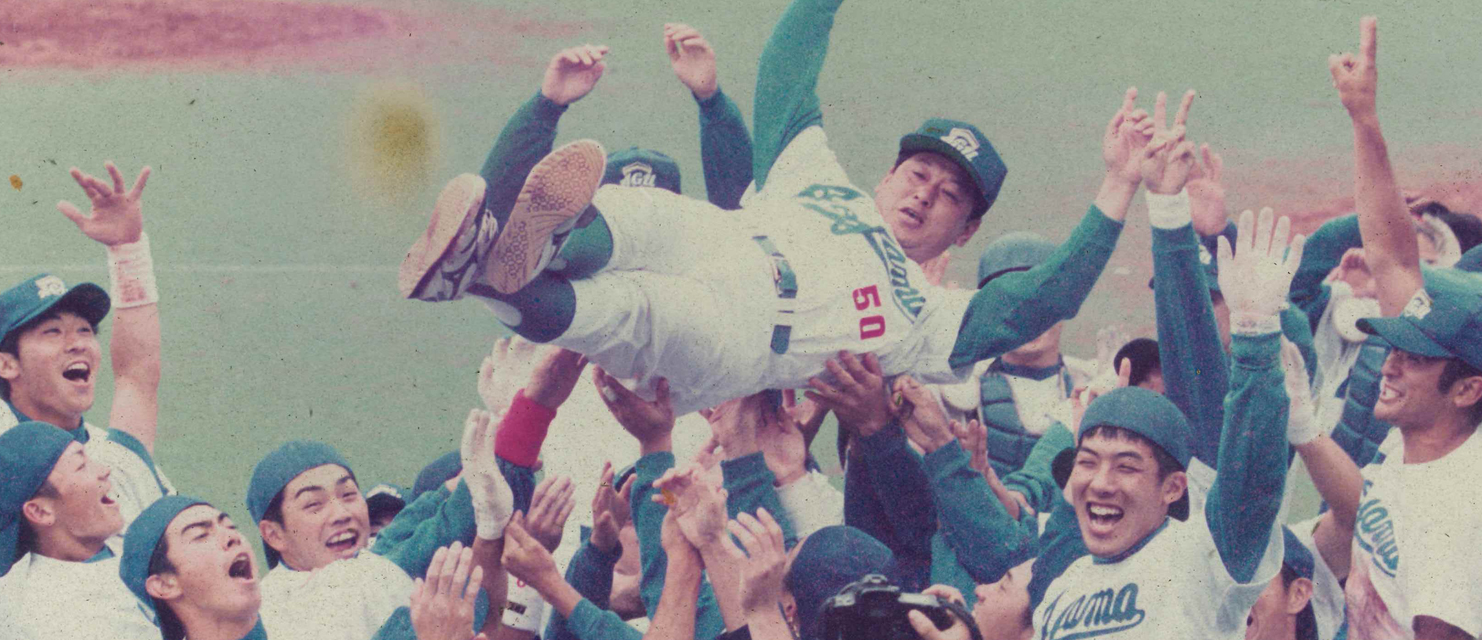

就任一年目でリーグ優勝そして日本一の座に輝いた(©SEIBU Lions)

就任一年目でリーグ優勝そして日本一の座に輝いた(©SEIBU Lions)

中村剛也には「三振はいくらしてもいい」

選手たちには「しっかり考えてやりなさい」とは常に言っていましたけども、ダメで命を取られるわけではないですから、本人たちがやりたいようにやってくれればいいと考えていました。

指揮を執るのは自分なので、そこに少しずつ作戦を織り交ぜていきましたね。

おかわり(中村剛也)は三振かホームランという感じだったので、「三振はいくらしてもいいから恐れちゃダメだよ」とは言ってました。どうせみんなするから(笑)。

三振したくないからって当てに行くようなバッティングになっていたのですが、ああいう魅力のある打者ってそうはいないからね。

当たればホームランでいいんじゃないのと。それで40本行ったら御の字なわけですから。

桐生からプロへ羽ばたいたスター候補

蛭間(拓哉)にはすごい期待してるよ!ライオンズジュニアから入ってね、地元も桐生市ですし。彼はすごく人がいいよね。

性格がいいから、みんなに愛されてる。ああいった選手は結果を出していく素養がある。

主軸を打てる可能性を持った選手だし、彼はバットコントロールと選球眼が良いのでまずは1・2番を打って、将来的にはクリーンアップを担ってほしいです。本当に楽しみにしてますよ。

球都桐生の未来に込めた願い

野球するにはお金がかかるんですけども、大事にすることによってさまざまなありがたみを学ぶことができます。

野球を通じてたくさん友達も増えてくると思いますし体も強くなると思うので、長く続けてもらって一生付き合える友達を作って欲しいです。

私の体が頑丈なのは自然豊かな桐生のおかげです。野球も盛んなまちですよね。野球に対する造詣が深いと言いますか、昔からそのイメージがありますし。

そんなまちだから野球を通じて盛り上げてほしい思いでいますし、何より”球都”っていいですよね。球の都で「球都桐生」と初めて聞いたときに、まさにその通りだなと感じました。

そのぐらい野球に関心がある土地柄ですし、いい選手も何人も出てますから。今後も野球が盛んな地区であってほしいなと願っています。

インタビュー動画

球都桐生公式YouTubeでは、渡辺久信氏のインタビュー動画を配信中。高校進学や監督就任など、ここでは載せきれないエピソードも数本にわたり公開している。

渡辺久信氏の歴史品

前野和博(Kazuhiro Maeno)

○生年月日

1948年12月6日

○経歴

桐生高(64年〜66年[甲])ー 芝浦工大(67年〜70年) ー 東芝(71年 〜77年)

○指導者経歴

東芝(79年〜 87年)

桐生高校時代は稲川東一郎監督から直接指導を受け、伝説の“稲川道場”で寝食も共にした一人。

芝浦工業大へ進学すると、東都大学リーグ通算20勝をマーク。同期の伊原春樹らと共に在学中2度のリーグ制覇に貢献した。

卒業後は社会人の東芝に進み、7年プレーしたのちに現役生活を終える。79年からのコーチ・助監督を経て83年に監督へと就任すると、一年目にして都市対抗野球を制した。

在任5年間で3度決勝に進み、最終年の87年では決勝で川島勝司監督率いるヤマハと対し、頂上決戦が“桐生対決”として話題を呼んだ。

“稲川の教え”を直接受けた最後の世代

桐生高校で稲川東一郎監督の教えを受け、3年の66年に甲子園へ出場した。

翌年に稲川監督が急逝するため、直に教えを受けた最後の世代である。

進学した芝浦工大時代には2度の優勝に貢献。その後東芝でも活躍し、監督として都市対抗野球で頂点にも立った。

特に監督としては「稲川の親父の教えが生きています」と公言し、桐生の野球を社会人野球最高峰の舞台で披露してきた。

稲川野球の体現者が、野球人のルーツから全国の頂点に立つまでを語った。

最後の“稲川道場”門下生

桐高に進学を決めたのは、群馬大学の教育学部に行きたいと思っていたので、そのために選びました。特に野球をするためというところまでは考えておらず、進学を考えての選択でした。

先輩が野球部にいたので、そのお父さんにお願いして稲川さんを紹介していただきました。稲川監督の家に連れて行ってもらい「よろしくお願いします」ということで野球部に入部することになったんです。

私は1年秋からベンチ入りしまして、最初はサードをやってました。打順は7番・8番を打っていたのですが、先輩投手の調子が悪くなってくるとリリーフで出たりもしました。キャッチャーやるかって言われたこともあったんですけどね(笑)。

ピッチャーが少なかったのもあって、2年秋から投手を務めることになりました。

日常生活では、“稲川道場”というのがありましてね、そこに下宿しろと言われて寝食を共にしましたよ。

生活の中では何か言われたということは無いですが、親父(稲川監督)が早く起きて、庭の掃除している音で慌てて起きたりもありました(笑)。野球も含めていろいろ勉強させてもらいました。

国体に行って「これで野球は終わりだな」と思って勉強して群馬大を目指していました。大学から推薦も来ていたのですが、稲川の親父には断ってたんですよ。でもやっぱり野球やりたくなっちゃって。体がうずうずしてね(笑)。

申し訳ないけど親父に改めて頭下げて、そしたら芝浦工大に連れて行ってくれて、一緒にお願いをして入れてもらったんです。やっぱり野球が好きで、諦められなかった。

東都で通算20勝、全3回のうち2回の優勝に貢献

コントロールには自信ありました。あとはシュートピッチャーでした。当時は投げる投手が少なくてその分効果的だったんです。ましては金属バットではなくて木製バット。だから打球も飛ばなかった。

あとはバタバタと三振取るタイプじゃないので、守りが良くないと勝てないんですよね。そういう意味では仲間にも恵まれました。打たせて取るピッチャーでしたから。

実は試合を決めた打点がね、8勝(1シーズン)のうち4回ぐらいありました。神がかり的だったかもしれません(笑)。

優勝についてクローズアップしていただけるのですが、入学した時は2部でした。前年秋のリーグ戦最下位になって落ちてしまったんです。1年の秋に2部で優勝して入替戦にも勝って、2年の春から3年間1部で投げました。

やっぱり「1部で投げなきゃダメだ」と言う思いでいましたから。

最初の優勝は2年の秋(68年)。エースの方がまだいらっしゃって2番手だったと思いますが確か3勝したと記憶しています。そして4年の春には中心選手として、もう一度優勝できた。芝浦工大は一部で通算3回優勝しているのですが、そのうちの2回は我々の年代でした。

今でも学校に行くとトロフィーが飾ってるんです。ベストナインのメダルとともに実物が学校にありますよ。

2年生から評価してくれた東芝へ

東芝に入ったきっかけは、大学2年の時にさかのぼります。

大学1年から試合で投げさせてもらっていて、2年で優勝した時にも投げていました。そしたら東芝の監督が「彼をくれないか」と大学の監督に直談判に行ったんですが、「彼はまだ2年生ですよ」と(笑)。

そのあと4年でも優勝したわけですが、その時は20社以上の社会人チームからお誘いを頂きまして。

でも、私の名が売れる前の2年生の時から評価してくれたわけですし、1番最初に話をしてくれたのが東芝だということでそれが決め手でした。

今は都市対抗に行く常連だと思いますが当時は今ほど強くなかったんですよ。

そこから次第に会社も強化に力を入れるようになって、特に東都出身の選手を集めました。1部・2部の入替戦があるのでシビアな環境でやっていますから。そういった選手を多く獲った傾向はありました。

東芝では現役で7年やったのですが、チームもその間に力をつけてきて春の全国大会を優勝して都市対抗にも出られるようになった。私は引退後はコーチ・助監督と会社がレールを敷いてくれました。

会社でいろんな方々が見てくれて、前野にやらせようとなったのかもしれません。これも会社の人事ですから。

就任一年目にして都市対抗野球を制覇、最後は“桐生対決”も

監督としては5年間やらせてもらって、1年目に優勝しました。ただ、雑誌などでは優勝候補の筆頭でしたから勝って当たり前の雰囲気。そのプレッシャーはありました。なので優勝した時はもうほっとしましたよ。

補強選手では主に投手、すぐプロで通用しそうな選手を5人ぐらい抱えていました。メンバーには恵まれたので、野球の神様が見てくれていたのだと思います。

あと2回決勝に行ったのですがそれが3年目と最後の5年目。いずれも負けて準優勝ですよ。しかも最後の相手はヤマハを率いていた川島(勝司)さんですよ(笑)。

桐生同士の対決。桐生の野球を都市対抗という舞台でお互いに見せられた感じがしました。お互い勝てば2回目の優勝だったのですが、負けてしまいましたね。

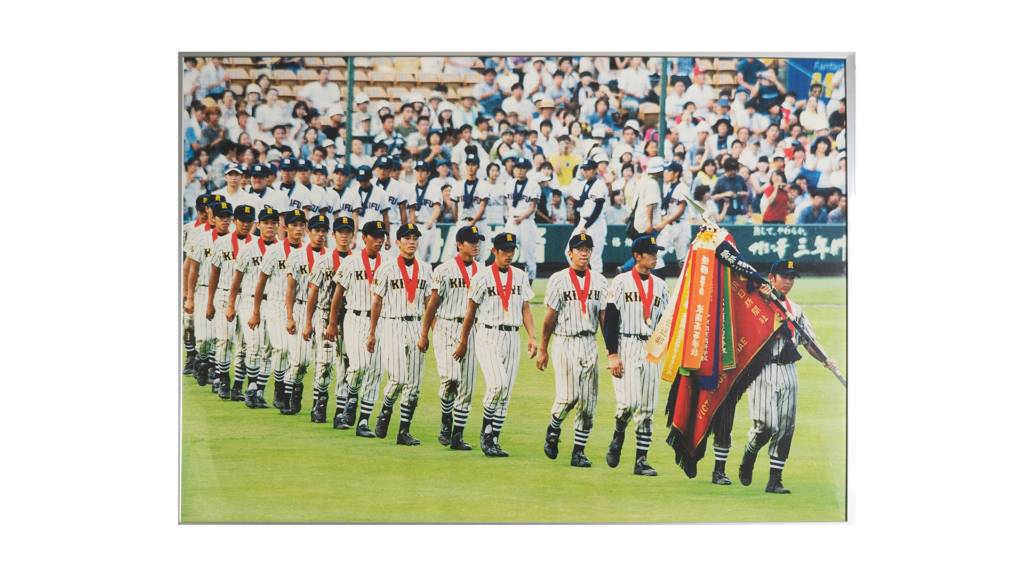

東芝の監督として3度都市対抗の決勝に押し上げた

東芝の監督として3度都市対抗の決勝に押し上げた

「親父の教えが生きています」

これまでずっと稲川の親父の教えが生きていますよ。

親父は桐生高校の監督をしていた時、我々に指導するよう大学の現役選手を呼んできてくれていました。リーグ戦の合間に、東都や六大学の選手を招いて。

それを経験して勉強になったので、私も社会人で名のあるプロ野球OBの方を臨時コーチとして招いて2週間ほど指導してもらいました。あとは、チーム力を上げるために他競技を学んだ先生に来てもらうなどもしました。

選手たちには基本をおろそかにしないことを徹底していました。ファインプレーは要らないと。

来た球をきちんと捌いて正確に投げる。実はエラーの割合としては8割方暴投なんですよ。いかにキャッチボールとスローイングが大事かがわかるんです。

「キャッチボールを大事に」と言ってる理由はそこにあります。仮に打球を捕れなくても前に落として投げればアウトを取れる。暴投は必ずエラーになりますから。

あとは走塁で周りを確認しないとか、気を抜いて走ったりとかしてもそれは後悔するだけですからそれはやめようと。それだけです言ったのは。

選手との向き合い方ですと、強弱が必要だと思って接していました。厳しいことばっかりも言ってもダメですし、いつも伸び伸びばかりやらせてもダメ。

この時期は強化合宿だからその後は自由にやらせるなど強弱をつけながらやっていました。

あとは「普段の練習も試合なんだよ」と。普段から試合のつもりで臨まないと都市対抗といったプレッシャーのかかる舞台で力を発揮できないことは伝えていました。

寮の見えるところに、練習試合から全員の成績を壁に貼っていましたから。それを見ながらグラウンドに行くわけですから、紅白戦や練習試合から同じ結果を出し続けないと公式戦には出れない。そういうやり方でしたね。

前野和博氏の歴史品

河原井正雄(Masao Kawarai)

基本情報

○生年月日

1954年7月26日

○球歴

桐生高(70年〜72年)ー 青山学院大(73年 〜 76年)ー 本田技研(77年 〜 80年)

○指導者経歴

青山学院大(85年〜2014年、18年)

実家が稲川道場の近くという縁で、幼少期から桐生高校を志す。その桐生高校を経て青山学院大学へ進学すると、早くも1年春に首位打者とベストナインを獲得する。

社会人の本田技研でも野球を続けたのち、青学大にコーチとして復帰すると87年には当時32歳で監督に就任した。

93年には小久保裕紀らを擁し春季1部リーグそして全日本大学野球選手権大会で優勝、初の大学野球日本一に輝いた。

96年には井口資仁・倉野信次・澤崎俊和・清水将海らを連ね、2度目の大学日本一とアマチュア王座に導くなど、大学球界史に残る功績を数々残した。

稲川東一郎の縁を継承し、大学日本一へ

実家が稲川道場の近くで育ち、幼少時から野球そして桐生高校が身近にあった。

自然と憧れを抱くと、野球そして勉学に励み念願の桐生高校に入学。

そして将来監督として日本一へと導く青学大へ進んだのも、稲川東一郎監督がきっかけだった。

稲川監督からの縁を大切にし続けた大学球界の名将が、自身の野球人生を語った。

物心ついた時から「桐生高校で野球がしたい」

ルーツは私が幼稚園の時にさかのぼるんですけれども、家の近くに稲川道場があって物心がつくうち野球に親しむようになりました。

当時は桐生高校が甲子園に出るということから、野球を観るために街から人がいなくなったりしてみんなが桐生高校を応援していました。

なので、自然と「桐生高校で野球をやりたい」という気持ちが芽生えていましたね。中学の時に県大会で優勝することができて、学力も必要だったので頑張って桐生高校に入れました。 もうここ以外考えられなかったです。

高校の3年間、練習は厳しかったです。結果は思うようについて来ず、3年間苦労したなというのが正直な思いです。

甲子園には行けませんでした。当時は各県ごとではなく県大会を勝ち抜いたら栃木と群馬で北関東代表を決めるのですが、阪急(現:オリックス)にドラフト1位指名された足利工業の石田(真)という投手がいまして。

今も鮮明に覚えているんですが、すごく暑い日でアップを朝からやりすぎたのかな。試合やる前に疲れたような感じもありながらも彼を打って途中6ー0とリードしたのですが、結局7ー6でサヨナラ負けしてしまったんです。

後で振り返ると、あの時甲子園に行かなくてよかったと思っています。

練習をもっとやっておけばというのを後々感じまたし、もし(甲子園に)行っていたら人生もいい意味ではなく違う方向に進んでいたかもしれません。

青学に入れたのも「稲川さんのおかげ」

私が青学に入れたきっかけは稲川さんの奥様なんです。うちのお袋が呼ばれて「進路どうする?」と。稲川さんが亡くなっても奥様が力を持っていらっしゃった。

大学とパイプを持ってたのですが、青学から推薦が来ているぞと。当時青学は1部に上がったタイミングで私が入学しました。

奥様も「来年東都の1部でやれるから」ということで、「では行ってきます」と答えた。まさに稲川さんのおかげですよね。

指導者としては最初コーチから入りました。3年やって監督。私を1年の時から使ってくれた近藤(正雄)監督の後任になりました。

最初は練習時間を長く取っていたんだけれども、選手たちから「自分たちの練習がしたいです。そのためにも全体練習の時間を短くしてほしい。我々を信じてほしいです」と相談が来たので、やってみようと。小久保(裕紀)が入ったのもそんな頃でした。

次第にウチの野球は小久保が基準になっていきました。彼は学生で唯一(バルセロナ)オリンピック代表選手に選ばれましたが、徹底的にウエイトトレーニングをしていた。さらにスイングもする。

そんな小久保の姿を3学年下の井口(資仁)が見ているわけです。彼もウエイトトレーニングを重ね、ベンチプレスの重さは4年生の時には倍上げられるようになっていましたから。

私は三塁コーチャーズボックス立って指揮を執っていたのですが、実はそのきっかけが井口でした。慶應が日吉・青学は昔綱島にグラウンドがあってお互い行き来していたんです。

15人くらいで日吉に行くから私がたまたま立ったのですが、そしたら井口が「そのまま三塁コーチャーをやってほしい」と言って来た。それで立つことにしたんだけれども、投手の癖も分かるし新しい発見がたくさんありました。

一番強かったのは井口が4番を打っていた時でしたね。澤崎(俊和)、清水(将海)・倉野(信次)とみんなプロに行きましたから。

青学大の監督として4度大学日本一となった

青学大の監督として4度大学日本一となった

勝つチームにある“高い意識”

組織として勝つためには良い循環を起こすべきだと思います。良い選手を獲ってきて良いところに送り出す。それは監督が作らなければいけないです。

そうなれば今の青学もそうだと思いますが、私も少年時から抱いていた「桐生高校でやりたい」って思える魅力あるチームにもなれると思うんです。

あとは学生たちに意識を高く持たせることです。「これだけ練習をやったんだから」と思えるほどできたかどうか。チームが強い時というのは、日常生活から練習まで裏付けがあります。

一人挙げると倉野は入学当時、体力面に課題がありました。一方で澤崎は身体能力が高くて真逆の2人でした。

倉野は最初走れなくて4年間もたないかもしれないと思ったくらいです。でも、彼は2年春から夏にかけて全日本の合宿に呼ばれたんですよ。

青学の先輩でもある大田垣耕造さんから手紙をいただいて、倉野の球速が145km/hと書いてあった。

私が神宮で見ていた時は135km/hくらいでしたのであれ?と思って倉野に聞いたら、ボールを持たずに長距離・短距離問わずとにかく走ったと。

澤崎に負けたくないという気持ちがあった。私は何も知らなかったし、人に言われてやるわけではなく自分でやってあそこまで行ったわけです。

指導者としては、学生に良い環境・やりやすい場所つくるということではないでしょうか。

嫌な環境でやらせるというのは指導者失格。それは単に設備が揃っているだけではないです。どんな場所でも学生が苦労せずに野球ができる環境です。

人間嫌なところに行ったって辛抱できないです。自分が行きたいと思って行ったところなら辛抱できます。自分が選んだ道だから。なので、我々も魅力ある組織を作らなければいけない。そう思っています。

インタビュー動画

球都桐生公式YouTubeでは、河原井氏のインタビュー動画を配信中。日本一の軌跡や井口資仁氏とのエピソードなど数本立てで公開している。

福田治男(Haruo Fukuda)

プロフィール

○生年月日

1961年11月4日

○経歴

上尾高校(77年〜79年[甲])ー 東洋大(80年〜83年)

○指導者経歴

浦和学院高(84年)ー 桐丘・桐生第一高(85年〜2018途) ー 利根商業高(19〜)

稲川東一郎監督の教訓を受けた野本喜一郎監督からの誘いで埼玉・上尾高校へ進学。

主将として1番・遊撃を務め、エース・仁村徹らと共に3年夏の79年に夏の甲子園へ出場。牛島和彦らを擁する浪商(大阪)と熱戦を繰り広げた。

監督では85年に桐生第一高の前身である桐丘高校野球部創部に伴い就任する。

以降は全国を代表する強豪校としての地位を創り上げ、99年夏には正田樹らを擁し初の全国制覇を成し遂げた。

甲子園には群馬県では最多となる春夏合わせて14回出場。19年からは指揮官として活躍の場を利根商業高に移した。

甲子園出場14回そして全国制覇も果たした「稲川東一郎の再来」

選手・監督の両方で甲子園の舞台に立ち、監督としては全国の頂点にも立った。

そんな名将のルーツは自身が生まれ育った桐生にある。「稲川さんからすべてを教えてもらった」と、稲川東一郎監督に師事した野本監督から選手・コーチとしてその帝王学を吸収した。

桐生第一高を全国屈指の強豪校へと鍛え上げたことから「稲川東一郎の再来」と称された福田氏。そんな高校野球の名将がたどった過程を紐解いていく。

稲川監督の教えを知る名将からの誘いで上尾高校へ

高校進学を考えていた時に甲子園を見ていたら、東海大相模に勝ってベスト4まで行ったんです。原辰徳さんがいたあの相模を破って活躍した高校ということで、そこに惹かれました。

当時私の兄が東洋大学に在学していて、在学中お世話になっていたという教授が兄の招待で桐生祭りに来られた時に、「弟さんや野球やってるの?それなら上尾の野本の親父に見てもらったらどうだ?」という話がふと上がったんですね。

一時期野本さんが東洋大学の監督をやっていたのもありましたから。

それで、自分の実力を野本監督に直接見てもらえるということで上尾高校で練習させてもらいました。その時に桐高(桐生高)の稲川監督の話があって、野本さんも練習試合をさせてもらったりして交流があったと。

それもあって「もし上尾高校に来たいということであれば、私が一生懸命教えるから。稲川さんには本当にお世話になったし、その桐生の子だから面倒見るよ」と言っていただいたんです。

甲子園でのベスト4というインパクトもありましたし、あとは何より野本監督のお人柄。自然と「ここでやりたい」という気持ちになりましたね。

両親も「自分で決めなさい。行くなら協力するから」と背中を押してくれたので、それなら「行かせてほしい」と伝えて決まりました。

野球部創部をきっかけに監督へ

監督に就任することになったきっかけは大学4年でした。今の桐生第一、当時は桐丘という名前でしたが野球部を創部したいので監督をやってほしいというオファーがありました。

ただ、就任にあたっては「1年でも2年でも待つから教員免許を取得してほしい」と。

それで教員免許を取得するために大学に残ることにしたのですが、そのタイミングで野本さんが上尾から浦和学院に移られる年だったんです。

それで、野本さんから「もし可能なら、浦和学院でコーチをしながら教員免許を取るのはどうだ」という話をいただいたんです。野本監督の下で勉強させてもらえるということでお引き受けしました。

私は1年間でしたが、その期間で教員免許を取得して(今の桐生第一高)野球部創部のタイミングで監督に就きました。

桐生に全国制覇をもたらした「守りの野球」

私が掲げたのは投手を中心とした「守りの野球」です。キャッチボールから始まって、ノックに入る前のボール回しでは塁間の距離。特にホームからセカンドまでの対角線の38.795m。

ここをまず正確に投げようと。できなかったら、何回も何回も繰り返し反復しましたね。

守りの野球ということで、1試合3点以内に抑えられるチームを目指しました。3点だったら相手の投手がどれだけ良くても取れない数字ではないのでね。そこを逆算してチームづくりを行いました。

99年に全国制覇を成し遂げた時の主力投手に正田(樹)と一場(靖弘)がいました。

まず、正田が入学してきた時は背丈はありましたけれども、フィジカルに課題がありました。なので、当時はまさか将来日本一になるとは考えられなかったですね。

飛躍した要因で挙げられるのは、一つ先輩に東海大学から中日に入った小林正人がいたんです。彼は練習熱心で自分に対して厳しく取り組む子でした。

正田が伸びたのは、小林の近くにずっといてその姿勢を見て学んだおかげではないでしょうか。

一場は入学した時、肩と肘を痛めていて投球はできない状態だったんですよ。なのでしばらくは投手をやらず、1年間は外野手をやって、次のシーズンを目処に投手をやってみたらどうかなという状態だったんです。

ところが、夏休みを過ぎたあたりで外野からの返球を見るとすごい球を投げていて、球速測ったら140km/hは超えていました。

一場はスピードがありますけれども、駆け引きや細かな投球術には課題がありましたね。正田はその点は長けていたと思います。

2人を比較すると、正田は強いボールを投げるというよりも段階を踏んでコントロールを意識しながら成長していったタイプでした。

選手・監督の両方で出場した福田監督が語る「甲子園とは?」

高校球児そして監督にとって“目標”であり“夢”ですよね。目標や夢に向かって努力できることに感謝だと思います。

私も60歳を過ぎても、15歳から18歳の球児達と同じ目標に向かって努力できると言うのは素晴らしいことですし、それも感謝です。

目標は達成するためにあると思っているので、利根商業でも甲子園出場を目指しています。

僕がよく生徒に言うのは「練習と努力は嘘をつかないよ」と。努力すれば必ず結果につながる。結果につながらない努力は努力とは言わない。努力せずして得たものは日浅くして失うので、「継続は力なり」です。

桐高の稲川監督から野本監督へと受け継がれ、その繋がりの中で私も上尾高校で野本監督に可愛がってもらった。

その後東洋大で(同じく野本監督の教え子である)高橋昭雄監督にお世話になったということで、桐生からの縁を感じますよね。

桐生の高校野球そして“球都桐生”という名のもとに、これからも発信・発展していってほしいです。

インタビュー動画

球都桐生公式YouTubeでは、福田治男氏のインタビュー動画を配信中。日本一秘話や選手育成法など数本にわたって公開している。

福田治男氏の歴史品

川島勝司(Katsuji Kawashima)

プロフィール

○生年月日

1943年4月17日

○出身地

栃木県佐野市

○経歴

桐生高(59年〜61年)ー 中央大(62年〜65年) ー 日本楽器(66年〜72年)

○指導者経歴

日本楽器・ヤマハ (72年〜75年、78年〜80年、86年〜91年)ー トヨタ自動車(2000年〜02年)

野球日本代表(88年ソウル五輪・96年アトランタ五輪)

桐生高時代には稲川東一郎監督の教えを直接受け、のちに広がる野球人としての基礎を築いた。

中央大進学後は東都大学リーグで2度の優勝に貢献。自身もベストナインを2回受賞した。

当時の日本楽器に入社後は都市対抗野球にも出場するなど活躍を続け、68年のドラフト会議で近鉄(現:オリックス)から2位指名を受けるも拒否し、生涯アマチュア野球を貫く。

72年に日本楽器の監督に就任。都市対抗野球ではチームを3度(72年・87年・90年)の優勝に導いた。

野球日本代表としても手腕を発揮しており、88年ソウル五輪ではコーチ・96年アトランタ五輪では監督としていずれも日本に銀メダルをもたらした。

00年から3年間はトヨタ自動車の監督を務め、いずれも都市対抗野球への進出を果たし監督生活を終えた。21年野球殿堂入り。

社会人野球の日本一獲得回数は最多の3回を記録するなど、稲川野球を体現してきた一人として日本の野球史に名を刻んでいる。

都市対抗野球や五輪の舞台でも指揮した名将の原点は「稲川野球」

アマチュア球界の競技力向上や指導者の育成に尽力し、21年に野球殿堂入りも果たした川島勝司。

彼もまた、稲川東一郎の教えを直接受けた一人である。

ここでは今も破られていない金字塔を打ち立て、そして世界に誇る日本野球への道筋を切り拓いた桐生の名将の功績を辿っていく。

誰よりも強かった稲川監督の「勝利への執念」

桐生高校時代は、稲川東一郎監督の指導を直接受けた。「今の私があるのは稲川さんのおかげ」と断言し、以降数々の栄光へとつながっていった。

稲川監督の印象については「好々爺」と表し、「自転車に乗って鼻歌歌いながら道場から学校まで来ていた」と語る。

ただグラウンドに入ると、「エラーした選手をバット持って追いかけてた」と厳しい一面もあったという。

勝利への執念は誰よりも強く、特に試合になると「選手を萎縮させない激しさがあった」とその気持ちの強さに感化されていった。

データを用いた野球を当時から実践していたと言い伝えられている稲川野球。まだデジタルの概念がない当時、自らの足を使って情報を取りにいっていたと川島は証言する。

「『あのチームを倒さないと日本一にはなれない』と言って、実際に見に行ったチームが優勝しましたから」

監督として史上最多3度の都市対抗野球制覇

桐生高で甲子園出場は叶わなかったが、進学した中央大では東都大学リーグの優勝にも貢献し社会人の日本楽器(現:ヤマハ)でも活躍を重ねた。

最高峰の舞台でもある都市対抗野球には、河合楽器への補強選手含め2年連続で出場。いずれも大会優秀選手賞を受賞する。

71年オフには当時28歳という若さかつ異例の選手兼任監督に就任。72年には一年目で都市対抗野球優勝を成し遂げた。

在任期間は13年。その間、社業に専念するなど第3次政権まで担った。

都市対抗優勝3度は監督としては史上最多。さらに70年代・80年代(87年)・90年代(92年)いずれも優勝した監督でもあった。

特に87年の決勝戦では前野和博監督率いる東芝との対戦、共に桐生高校で稲川監督の教えを受けた者同士が頂上決戦を演じた。

後年、3つの年代で優勝を果たせた要因について問われると「野球はチームプレー。全員の力を合わせた「総合力・団結力」をいかに高めるかを考えるようになった」と語っており、時代に合わせたアップデートを半世紀前から実践していた。

数々の世界大会で指揮を執った代表監督のパイオニア

21年に野球殿堂入りを果たした川島。彼を語る上で欠かしてはならないのは、日本代表監督としてのパイオニアであること。

都市対抗で初優勝した72年、ニカラグアで開催されたアマチュア野球世界選手権に代表監督として指揮を執った。

この大会が本格的な世界大会における初の代表監督であり、以降もその地位を築き上げていく。

79年に開催されたIBAFインターコンチネンタルカップでは決勝まで進み、開催国であるキューバと世界一を争った。

そして五輪の舞台へと進出。ソウル五輪では代表のヘッドコーチを担い、以降アジア選手権からアトランタ五輪の予選・本戦と監督と務め、銀メダルへと導いた。

プロ・アマ問わず世界において日本野球が強さを発揮し続けているのは、川島監督がその道を切り拓いたからである。

五輪というアマチュア球界における世界最高峰の舞台で輝かしい実績を残した名将。そのルーツは桐生そして稲川監督の教えであり、長きにわたり磨き上げられたものだった。

インタビュー

球都桐生公式YouTubeでは、川島勝司氏のインタビュー動画を配信中。稲川監督について語っている。

中村栄(Sakae Nakamura)

プロフィール

○生年月日

1923年4月24日(1998年10月29日没)

○経歴

旧制桐生中(35年〜39年[甲])ー 藤倉電線(40年〜41年) ー 阪急軍(42年〜43年) ー 三共繊維(44年〜49年) ー 全桐生(45年〜49年) ー 国鉄(50年〜56年)

○指導者歴

富士重工(57年〜58年・60年〜62年)ー 桐生OBクラブ

現在の桐生高にあたる旧制桐生中時代、稲川東一郎監督から「日本一になるためには、日本一苦労しろ」という教えを受けた。

その言葉を胸に卒業後も野球を続け、阪急軍(現:オリックス・バファローズ)に入団。

応召で離れた時期もあったが、終戦後すぐに全桐生発足と共に参加し再び稲川監督のもとでプレーすることになる。

そして、全桐生解散後の50年には新球団・国鉄スワローズ(現:東京ヤクルトスワローズ)に入団し、7年間現役生活を続けた。

監督としては、58年に富士重工(現:SUBARU)の監督に就任すると、全桐生で選手としてプレーした都市対抗野球の舞台に帰ってくる。

その後は還暦野球に活躍の場を移し、選手兼任監督として“現役復帰”も果たした。

監督としては群馬県還暦野球大会でV5を達成するだけでなく、選手としても最優秀選手賞を受賞するなど輝きを放った。

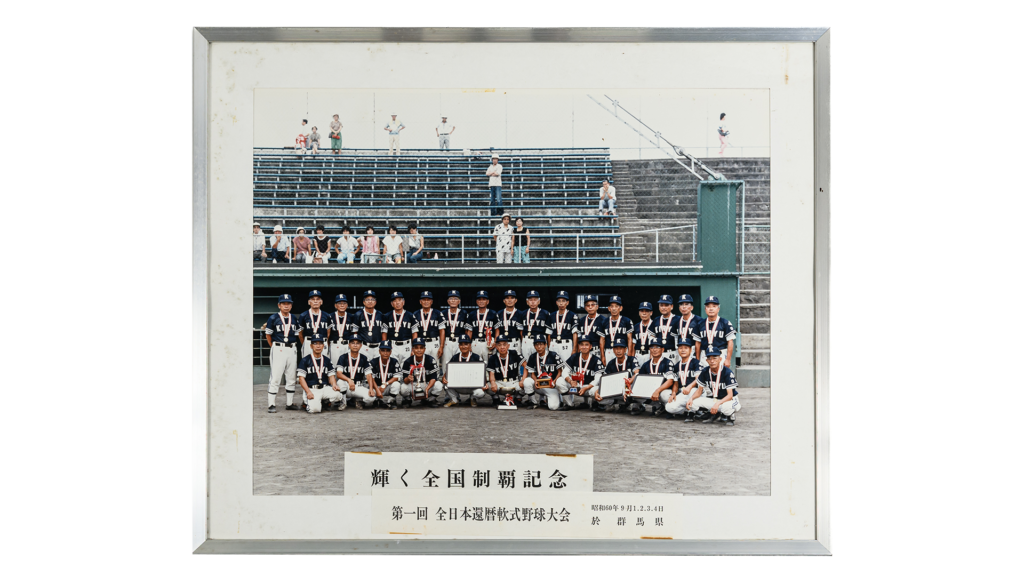

さらに記念すべき第一回目の「全日本還暦軟式野球選手権大会」では全国制覇の快挙を成し遂げた。

「走る野球、全員野球、気力の野球」をモットーに戦い、「60歳以上の老人が野球をやるんです。最後は気力の勝負。手を抜いて練習をしたって、何にもならない」と稲川監督の教えを生涯実践し続けた。

中村栄氏の歴史品

山田嵓(Iwao Yamada)

還暦野球「桐生OBクラブ」の監督として、85年に行われた「第1回全日本還暦軟式野球選手権大会」初代優勝へと導く。その後87年まで3連覇という偉業を達成した。

優勝時には、「足でかせぐ野球ができました。どこのチームも実力は同じだし、パワーがあるわけではないので一塁に出たら二塁へ走るという前向きの野球しかないのです。それに暑さの中では気力の勝負、本当に優勝できてよかった」と語る。

日曜日の早朝6時半〜8時に桐生高校で練習を重ね、山田自ら先頭を切って走るなど、30人のメンバーを率いた。

「力を抜いて戦うようなことは相手に対して失礼。最後まで全力を尽くして戦い、相手を尊重しないといけない」

この考えを貫き、どんなに点差を離してリードしていたとしても選手を代えることはしなかった。

「勝とうと思うな。だが、決して負けてはいけない」

「全員で走り、プレーをする。練習でも全力を出してやらなければ意味がない」

「走らない野球は野球じゃない」

このように野球少年の心をいくつになっても説き続けた。

優勝時の主将で、自らも選手兼任監督としてチームを率いた実績のある中村栄は山田をこのように評した。

「全国優勝の最大の功績者は山田監督。あの情熱だ。プロでもオフシーズンがあるのに、休みもなし。選手がついていったのも監督の人徳。その監督から後任を任されて困っています。厳しさの中に温かさを備えた人です」

山田嵓氏の歴史品