桐生出身で数々の著書を執筆してきたフリージャーナリスト永井隆氏による特別寄稿。

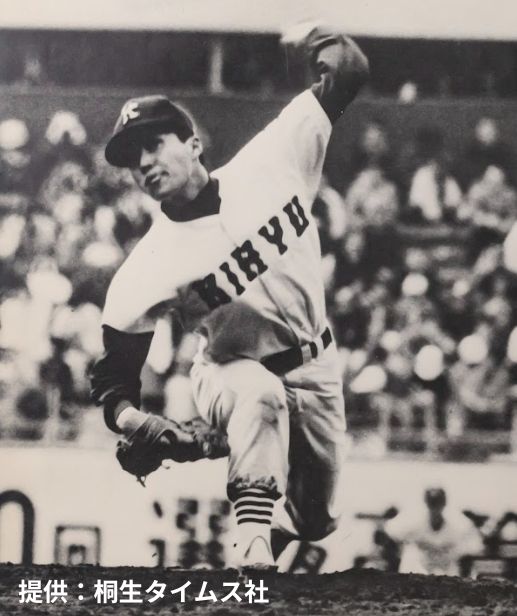

春夏連続で甲子園を出場した1978年桐生高について、投打で快挙を成し遂げたエース・木暮洋氏そして主砲・阿久沢毅氏の証言から紐解かれていく。

3回にわたる特集の最終回は、伝説をつくった春そして夏の甲子園の激闘の記憶を振り返った。

ピンクレディー「サウスポー」を甲子園で初めて奏でたのは桐生

それはともかく、桐生の選抜甲子園大会出場は予断を許さなかった。だが、78年2月1日午後、出場決定の電話が桐生高校に入る。関東からの出場校は、印旛、桐生、前橋の三校で決まった。

迎えた大会初日、前述のように桐生は豊見城に勝利する。そして3月30日、前橋の松本稔投手が、滋賀県の比叡山高校を相手に完全試合を達成してしまう。

完全試合は、春夏を通じて初めての快挙だった。投球数は78。内野ゴロ17、内野フライ2、外野フライ3、三振5という内容。スコアは1対0だった。

前橋も桐生も県内の進学校として知られていた。桐生の場合、かつての稲川野球とは一線を画した「初出場校の気持ち」でチームは臨んだ大会だった。それでも、古豪の伝統は応援に顕れる。

『桐生高校100年史・下巻』には、次のような一文がある。

「二回戦は四月一日に岐阜高と対戦することになり、応援と吹奏楽の委員は京都に宿をとっていた。常葉(純)先生は、三月二五日リリースされたばかりのピンクレディーの「サウスポー」(作詞・阿久悠、作曲・都倉俊一)の吹奏楽用の楽譜を京都市内で手に入れ、早速嵐山の中之島付近で練習、一日の岐阜高戦で演奏したのである。後々甲子園で定番となった「サウスポー」の演奏の始まりは、桐高吹奏楽委員会によるものであった」(カッコは筆者)。

さらに、「阿久沢の攻撃時の曲「モンスター」は、夏の大会で始まった」(同誌)とある。

桐生高校が有していた「進取の精神」が、甲子園アルプススタンドという檜舞台で、吹奏楽委員会により発揮されたのだ。岐阜高戦は、阿久沢のホームランも飛び出して7対0で快勝。

準々決勝は4月3日、奈良県の郡山高校戦。小雨交じりの第一試合。阿久沢のホームランなどで4対0で勝利する。二試合連続ホームランだったが、これは1958年選抜で早稲田実業の王貞治が記録して以来。

このため阿久沢は、「王二世」と呼ばれるようになった。

阿久沢は「(前年秋)右手を骨折したことで、左腕一本で打つコツを覚えたんです。左肩の前でボールを捉える、というか。これにより、(左打者なのに)左翼席にホームランを打てるようになった」と、打ち明ける。

準決勝は2日後の4月5日。対戦相手は静岡県立浜松商業。桐生が選抜準決勝に駒を進めたのは、準優勝した1955年以来23年ぶりだった。

1回表、浜商は1点を先取。1回戦である豊見城戦の2回表から継続していた、木暮の連続無得点は26イニングで途絶える。桐生も1回裏に1点を返し同点に。

6回が終わった時点で2対2。7回表、浜商が得点して1点をリード。桐生は8回裏、阿久沢、木暮の連打などで1死2、3塁とチャンスを作るが、スクイズ失敗で得点は出来なかった。試合は浜商がそのまま逃げ切り勝利する。スコアは3対2。

「あの試合は勝てた。ミスが多かった。負けたとき、僕は野球で初めて泣きました」と木暮はいまでも言う。こうして桐生の1978年春選抜は終わる。

なお、決勝戦は桐生に勝った浜商が福井商業を破り初優勝を遂げる。

桐生に帰ったチームは、市内パレードを行った。木暮は「優勝旗を持ち帰れずに、意地悪される」と思い、阿久沢は「(浜商に負けたけれど)何とも思わなかった。泣くこともなかった」と告白する。

大会前、そこそこの有力校とみられていた桐生は、大会後には全国屈指の強豪校と目されるようになる。そもそもは、部活として取り組んでいた進学校の、15人しかいない野球部がである。

春の県大会、関東大会を桐生は全勝で優勝する。この間、木暮がすべてのイニングを投げた。いまの強豪校ならば、2025年夏の甲子園優勝の沖縄尚学がそうであるように、投手は複数用意される。

しかし、78年当時はエースはチームに一人というのが相場だった。

阿久沢は「木暮で負けたら仕方ない。という考えが定着していました。監督は、そういう気持ちだった」と言う。短いイニングならば、阿久沢は投げられた。

中学時代、県大会優勝という栄光を持つもう一人の左腕だった。だが、木暮は公式戦だけではなく、PL学園など全国の強豪校との練習試合でも登板を続けていた。

現実に、登板過多といった投げすぎが原因で、甲子園がピークという投手は多い。王貞治(57年春の優勝投手)、法政二高の柴田勲(60年夏の優勝投手)、習志野高校の小川淳司(75年夏の優勝投手)など、高校時代は一世を風靡しながらもプロに入ると打者に転向していった

迎えた1978年夏の県予選。桐生高校野球部は順当に勝ち上がり、決勝戦の相手は前橋工業。74年夏には、アンダースローで桐生出身の向田佳元投手(後に早稲田、富士重工業=現スバル)を擁して、甲子園で準決勝まで進んだ実績のある県内屈指の名門だ。

木暮は「実は一回戦から、プレッシャーは強かった。選抜でベスト4、春の関東大会でも優勝しているので、勝って当然という雰囲気が強くなっていたのです」と打ち明ける。

そのせいなのか、ここで試練が待ち受ける。日頃は冷静な木暮が自身のグローブを、何と自宅に忘れてきてしまったのだ。仕方なく、同じ左腕投手でもある阿久沢から投手用グローブを借りてマウンドに上がる。

阿久沢は身体は大きいがその手は小さく、木暮にはグローブが小さかったのだ。

微妙なバランスが崩れたせいか、思うような投球が出来ないまま、木暮は7回でノックアウトされてしまう。ここで、もう一人の左腕、阿久沢が8回表のマウンドに上がる。

5対6とリードされて迎えた8回裏、桐生は反撃。最終的には8対6で勝利し、2イニングを投げた阿久沢は優勝投手の栄光を手にする。

大振りを招いた一回戦の18得点

1978年夏の全国高等学校野球選手権大会は第60回の記念大会であり、各都道府県の代表49校が参加。阪神甲子園球場にて、8月7日から20日前の14日間にわたり開催された。

群馬県代表桐生高校は、12年ぶり14回目の出場。優勝候補の一角に数えられ、他校のターゲットとなる。1回戦は8月11日、大会5日目の第2試合。

相手は滋賀県立膳所高校。選抜大会で戦った岐阜高校、郡山高校と同様に、県を代表する公立の進学校だった。

木暮はこの3校に対し、いずれに零封に抑えたが、特に膳所戦は18対0の大勝。優勝候補の片鱗を見せつけるが、打たれたヒットはわずかに一本だった。

2回戦は8月15日、大会9日目第一試合。相手は名門の県立岐阜商業。一回戦で18得点もしたせいで、「みんな大振りになってしまい、打てなかった」と木暮。

一方、木暮は一回戦に続き、快刀乱麻の投球を続け、8回表まで岐阜商を零封。0対0のまま試合は9回へ。

ところが9回表、内野守備が乱れて桐生は3点を失う。「一つのエラーで崩れるようなら、エース失格でした」と木暮は言う。そのまま3対ゼロで桐生は敗れる。ほぼ1年間に及ぶ桐生高校野球部の挑戦は、終了する。

きら星の如く俊英が揃った1978年甲子園

この大会の優勝校はPL学園。エースで四番の西田真二(後に法政、広島)、捕手の木戸克彦(同法政、阪神)、投手の金石昭人(同広島、日本ハム、巨人)、外野手の谷松浩之(同ヤクルト)、一学年下だが小早川毅彦(同広島、ヤクルト)ら、その後プロ野球で活躍選手が多数いた。

夏の地方予選の前、日生球場(大阪市中央区・97年に閉鎖)で行われた桐生対PLの練習試合で、阿久沢は金石から二本のホームランを放った。右中間スタンドの同じ位置にだった。「ああいう奴が、きっとプロ野球選手になるのだろう」と、西田や木戸たちは話したとも言われる。

ちなみに、練習前日の大阪は大雨に見舞われた。「グランドが使えないので試合は流れる」と読んだ桐生野球部員たちは、前夜旅館にて枕投げに興じほとんど睡眠をとらなかった。マイペースの阿久沢だけがぐっすりと眠り、2HRにつながった。

1978年の春夏甲子園として捉えれば、有力な野球人はPLの選手たちだけではなかった。

豊見城の石嶺をはじめ、山口県立南陽工業エースの津田恒実(同広島)、横浜高校の愛甲猛(同ロッテ、中日)、千葉県立我孫子高校内野手には和田豊(同日大、阪神)、選抜に出場した浪商には2年生だった牛島和彦(同中日、ロッテ)と香川伸行(同南海・福岡ダイエー)のバッテリー…、その才能はきら星のごとくだった。

そんな1978年の高校球界で、桐生高校野球部は輝ける巨星だった。各校が「打倒桐生」を目標としたから。木暮は言う。

「高校野球での最大の思い出ですか? それは選抜一回戦の豊見城戦です。石嶺君を抑えて勝つことが出来た。あの試合がすべてです」阿久沢は言う。

「豊見城戦が終わった後、僕たちが乗る帰りのバスが、観客に囲まれました。僕らを見る世間の目が変わったと思いました」

目には見えない一線を、気がつけば桐生野球部は超えていたのである。“奇跡”という名のジグソーパズルを完成させるための最初のワンピースが、この時に初めて見出されていたのかもしれない。

超えること、変わることへの意思は、超えられること、変われることという現実をもたらせてくれる。夢は、形になることはあるのだ。

本当は部活の延長でしかなかったはずの、小さな街にある進学校の野球部が、全国にその名を轟かせた1978年春、そして夏。

街の人たちは驚喜し、夏の祭りは大いに盛り上がった。あの時の輝きは、再び訪れるのか。山あいの小さな街に。

木暮は卒業後、早稲田大学に進学。東京六大学野球にて神宮球場を沸かせ、社会人の東芝で活躍する。 阿久沢はプロ入りが取り沙汰されたが、群馬大学教育学部に進学。高校の体育教師となり、桐生高校監督も務めた。

教員時代に、和歌山県立箕島高校野球部で監督を務めた尾藤公から、次のように言われた。

「78年選抜は、桐生のお陰で優勝を逃した」、と。

準決勝の2試合目は、箕島対福井商業。前年度優勝校の箕島が有利とみられていたのが、9対3の大差で福井商が勝ち抜く。箕島は、桐生は間違いなく浜松商業に勝ち、決勝戦の相手は桐生になると想定。

木暮をどう打つか、阿久沢をどう抑えるかと、桐生対策しか考えてはいなかった。ところが、目の前で桐生は敗れ、「選手の気持ちが一気に抜けてしまい、大敗したと尾藤さんはおっしゃっていました」と阿久沢。高校野球というものの難しさを物語る。

木暮はいま、還暦の人が集まる野球チームでプレーしている。「勝つという意識は、いまもある。何歳になっても、僕は勝ちにはこだわり続けます。スポーツの良さが桐生の街づくりに反映されたなら、素晴らしいこと」

現在、群馬プロバスケットボールコミッション(太田市)の社長でもある阿久沢は言う。

「桐生は少子高齢化が急速に進んでいます。でも、街の中心に多くが集中するコンパクトシティであり、高齢者が生活しやすい。

かつて、稲川野球を支えてきた歴史がある桐生には、スポーツを楽しむという精神性と、楽しむための余裕とがあります。

バスケットボールなど野球以外のスポーツを含め、それぞれの多様性を認め合っていけたら、豊かな街になります」

なお、桐生高校野球部は、前橋高校エースのとして78年選抜大会で完全試合を達成した松本稔が監督を務めている。刻まれた歴史を超えるべく、新たな挑戦が継続されている。(完)

プロフィール

永井隆(ながい・たかし)

1958年群馬県生まれ。明治大学経営学部卒。東京タイムス記者を経て、フリージャーナリスト。企業、組織と人、最新の技術から教育問題まで、幅広く取材・執筆。

著書に『軽自動車を作った男 知られざる評伝 鈴木修』(プレジデント社)、『キリンを作った男』(プレジデント社・新潮文庫)、『究極にうまいクラフトビールをつくる』(新潮社)、『サントリー対キリン』『ビール15年戦争』『アサヒビール30年目の逆襲』『EVウォーズ』(以上、日本経済新聞出版)、『移民解禁』(毎日新聞出版)、『ドキュメント 敗れざるサラリーマンたち』(講談社)など多数。