球都桐生が輩出した“日本一の名将”たちが集結!頂点への秘話を語り合いました

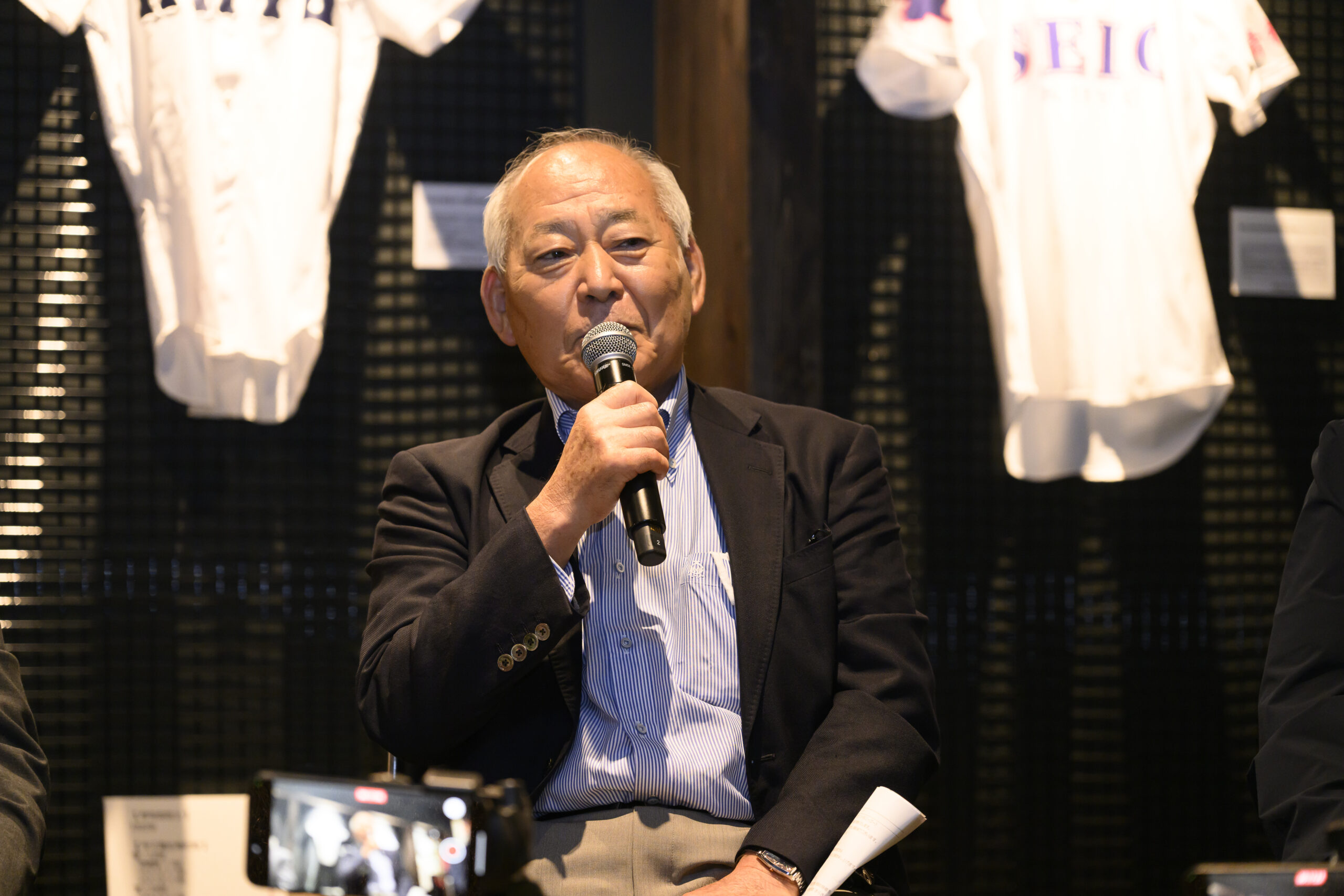

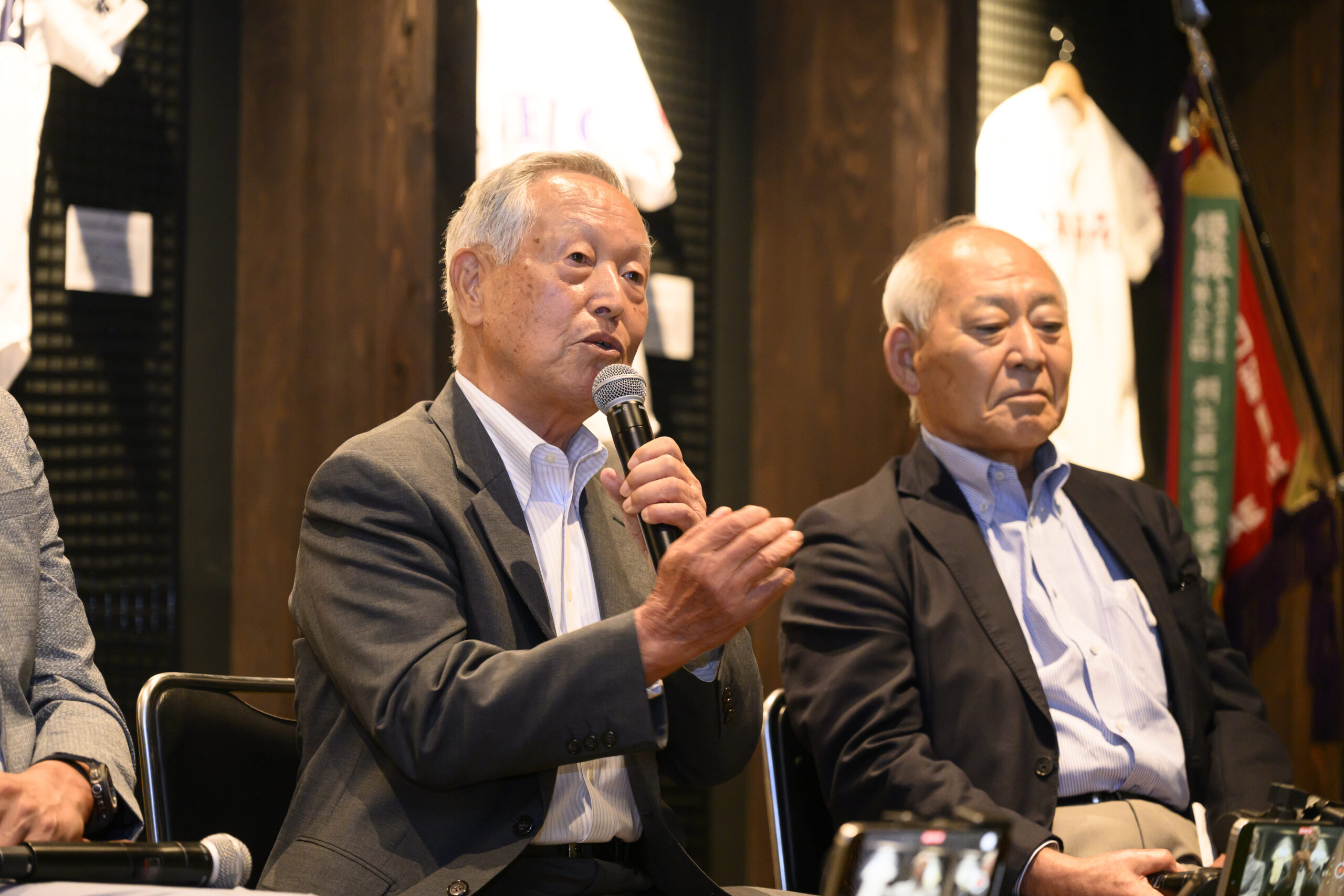

8月23日、「球都桐生歴史館」のオープンを記念して行われた各世代の名将対談。福田治男氏(桐生第一高 前監督)に続いて登場したのが、桐生が誇る各カテゴリ日本一の名将の面々です。

選手そして監督として西武を日本一に導いた渡辺久信氏、現在も最多記録である都市対抗3度の優勝を誇り、21年には野球殿堂入りも果たしている川島勝司氏、東芝監督就任一年目に都市対抗野球を制した前野和博氏、そして青学大監督として大学日本一2回、アマチュア日本一1回に輝いた河原井正雄氏の4名が登壇。

それぞれの日本一エピソードに加えて、稲川東一郎監督から教わったこどなどが語られました。

08年の西武監督就任時は逆境からのスタートに

渡辺久信氏は西武監督として日本一になった08年のエピソードを語りました。前年まで二軍監督を務めていましたが、伊東勤監督が辞任したことを受け、後任監督として白羽の矢が立ちました。

ですが当時預かったチームを踏まえても、順風満帆な船出とは程通り状態にありました。

「私が就任した時に(07年が)5位だったので、正直いい状態ではありませんでした。しかも4番のカブレラと5番の和田(一浩)が抜けたんですよ。なので、打線をどうしようかというところからのスタートでした」

どん底とも言える状況でしたが、就任一年目でリーグ優勝・日本一に返り咲いた渡辺監督。その要因を語りました。

「ある程度若い選手が育っていて、中島(裕之)や細川(亨)、片岡(易之)は一軍でレギュラーを獲っていたので、本塁打王になる中村剛也や名球会にも入っている栗山巧。

彼らは一軍と二軍を行ったり来たりで、二軍でも長く一緒にやっていた選手たちでした、なので、そういうメンバーをレギュラーにするためにも多少打てなくても我慢して使うことで打線も良くなりましたし、今挙げた若手の選手たちが出てきてくれたのが大きかったです」

開幕前はBクラスを予想する意見も多く、渡辺監督始めナインにもその声は耳に入っていたそう。ただ、逆にそれが力になったと言います。

「5位や最下位を予想される方が多かったのですが、それがチーム全体の反骨心になりましたよ。『絶対見返してやろう』という気持ちも強かったですし、私も監督一年目でしたけども『舐めるなよ!』という気持ちでした」

日本シリーズ制覇の伏線は8月から

原辰徳監督率いる巨人と激闘を繰り広げた日本シリーズ。このシリーズで欠かすことのできない選手が岸孝之投手(楽天)でした。渡辺監督はあの大車輪の活躍に向けた布石を8月に打っていたといいます。

「岸には優勝の可能性が見えてきた時に、ポストシーズンを考えると連投や肩肘が張っている状態で投げなければならない場面が来ると思ったので、8月終わりのホークス戦で『今日は球数多めに投げてみるか?』と打診したんです。

岸が『やります!』と言ってくれてその試合で171球投げたんですよ。今では考えられない球数なんですけども、この先ベストではない状態かつ勝負のかかったシチュエーションで投げる機会が出てくるので、今からやっておこうかと。結果、日本シリーズで彼は大車輪の活躍をしてくれました」

岸投手は第4戦で先発し147球の熱投で完封勝利を収めると、王手をかけられた第6戦では中2日にも関わらず4回途中からプロ初となるリリーフでの登板に。ここでも5回2/3を無失点という完璧な投球で3勝3敗の逆王手となり、最終第7戦へとつなげます。

岸投手への打診は、渡辺氏が西武在籍14年で10度のリーグ優勝・6度の日本一という成績に裏付けられた経験に基づいたものでもありました。

「これは私自身の経験もあるのですが、日本シリーズは『抑えられる投手から行く』が鉄則だと。広島と対戦した86年のシリーズでは8戦まで行ったのですが、先発・中継ぎ・抑え全てで5戦投げました。

これでもし岸が怪我でもしたらと叩かれたかもしれませんが、40歳を超えた今でも現役であれだけ投げていますから(笑)。第6戦目は『岸じゃなかったら抑えきれないなと』思いましたし、当時の話を今でも彼としますよ」

3勝3敗のタイで迎え、勝った方が日本一となる第7戦も先発に西口文也・石井一久・涌井秀章と本来は先発の投手を2イニングずつ次々と投入。まさに総力戦でこの試合を勝ちに行った裏側で、救援投手陣とは事前に会話をしていました。

「第7戦の前に、1年間戦ってくれたリリーフ陣を集めて話をしました。『今日は何がなんでも勝たないといけない試合だから、先発投手もリリーフで使うかもしれない。申し訳ないけども今日だけは我慢してほしい』と前もって謝りました。みんな納得してくれましたね」

桐生出身では現在でも唯一のプロ野球日本一監督となった渡辺氏。開幕前の下馬評を見事に覆しました。

「ライオンズにとって本当に意味のある一年でした。前年、観客動員数が12球団最下位だったんです。それで就任するにあたって、球団からは『ファンを戻してほしい』という要望もいただいていました。

なので、当時イケメン選手が多かったこともあって広報には『いろんな媒体にどんどん出してほしい』って私からもお願いしてね。それで勝つこともできたので球場にお客さんがたくさん戻ってきてくれましたから」

会社の記念イヤーにもたらした黒獅子旗

川島氏は日本楽器・ヤマハの監督として72年・87年・90年に都市対抗野球を制覇している。3度の都市対抗野球制覇というのは、現在も史上最多記録を誇っています。その中で最も印象深い優勝について語ります。

「隣にいらっしゃる前野監督率いる東芝と決勝戦をやりましたから。85年まではユニフォームを脱いでいたのですが、86年に再び要請を受けて監督を務めていました。

ちょうどのこの87年に会社が創業90周年にあたるということで、社名が10月に「日本楽器」から「ヤマハ」に社名変更がされるということで特別な大会でもありましたから」

続いてMCを務めた小野塚康之さんから都市対抗で3度の優勝を果たせた要因を訊かれると、以下のように答えます。

「目標としたものを達成したとき、『こんな幸せないい思いが待っているんだ』と夢を持たせたことでしょうか。要は、選手の気持ちを“勝ちたい”という想いを持ってもらうことです。

優勝できたのは選手が力を発揮してくれたおかげです。なのでいかに思い切って選手にプレーしてもらうかが大事だと思います」

選手の力を最大限に引き出したという川島氏。そのために取り組んでいたことをさらに詳しく語りました。

「選手の状態をきめ細かく知ること、それは監督の絶対必要条件だと。私が監督をやっていた時には、練習が終わった後できるだけ選手と一緒に風呂に入っていました。

若手からベテランまでみんな『この選手、不調だけど何か悩んでることはないかな?』などと、コミュニケーションを取る。そういった中で選手の状態を知る努力はしていました」

印象に残る川島監督との“桐生対決”

前野氏は東芝監督時代の83年、就任一年目にして都市対抗野球制覇の快挙を成し遂げた。

在任5年間で3度都市対抗の決勝に進出する名将にふさわしい手腕を発揮したが、思い起こすのは悔しい思い出ばかりだったそうです。

「1年目は運良く勝てましたけども、3年目・5年目の決勝でも、もう完全に下馬評では東芝は断然有利と新聞各社も報じていました。そんな圧倒的優位の中で戦って勝てなかった悔しさが残っています」

先に川島氏が挙げた87年都市対抗野球決勝でヤマハと行われた“桐高対決”について、前野氏自身はどう感じながら戦っていたのか。会場の笑いを誘いながら語ります。

「川島さんがカムバックされたヤマハとの決勝ということで、4−3で負けました。別に私は先輩に気を使ったわけではないんですが、心のどこか先輩を立てないというが気持ちがあったかもしれません(笑)。

監督にカムバックして、さらに会社にとって節目の年で社名変更もあったとのことで、ここで勝つとまずいなと(会場が笑いに包まれる)いうことがあったとは言いませんが、結果敵わなかったですね」

大学日本一の立役者となる2人の鷹戦士

河原井氏は青学大の監督として、93年に東都大学春季1部リーグそして全日本大学野球選手権大会で優勝し、初の大学野球日本一に輝きました。その原動力となったのが、今はプロ野球の世界で常勝チームの監督を務めるあの選手。

その選手を語る上で欠かせなかったのが、まさにここで一緒に語っている先輩の存在でした。

「ソフトバンクの監督をしている小久保裕紀が2年生の時に、我々がヤマハへ遠征に行ったんです。当時監督が川島さんですよ。そしたら私に言いました。『小久保っているだろう?ジャパンの練習に呼ぶぞ』と。まだ試合に出ていない時ですよ。

というのも、中央大の宮井(勝成)監督が星林高校時代に小久保を獲りに行っていたそうなんです。それで知っていてくれていたんです」

小久保選手は、その後92年のバルセロナ五輪の日本代表入り。周囲は社会人野球の選手だった中、学生で唯一の代表入りでした。この快挙がきっかけとなり、のちに築く黄金時代の立役者が憧れを抱き入学することになります。

「小久保の姿を当時テレビで見ていたのが、國學院久我山の井口(資仁)ですよ。彼の方から『青山学院で野球をやりたいです。自分もオリンピックに出たい』って言ってくれたんです」

井口選手は1年生から試合に出場するなど、その実力を発揮。2年秋には東都大学リーグ史上2人目となる三冠王に輝き、年間最多本塁打(95年:12本)そして通算最多本塁打(24本)など数々の記録樹立。96年には目標だったアトランタ五輪にも出場しました。

そんな井口選手が河原井監督に伝えた言葉をここで披露します。

「河原井さん、大丈夫です。このチーム、今日本のアマチュアで負ける相手いませんから。信じてください」

井口選手の他にも投手では澤崎俊和(元広島)と倉野信次(現:ソフトバンク一軍投手チーフコーチ兼投手ヘッドコーディネーター)、捕手では清水将海(元ロッテほか)を擁したチームは96年に大学日本一を達成。

さらに全日本アマチュア野球王座決定戦でも住友金属を破り、まさに有言実行となった。実は、井口選手からの言葉でチームが変わった例がもう一つありました。それは河原井監督への提言でした。

「僕はベンチにいると雰囲気が悪くなるらしいです。(会場が再び笑いに包まれる)そしたら、井口が『監督が回してアウトになっても全員納得するんで、三塁コーチャーをお願いします』って言われたんですよ。

僕はベンチから追い出されたんです(笑)。でもやっていて、新しい発見があって面白かったですね」

稲川東一郎監督との出会いと教え

ここで球都桐生を語る上で欠かすことのできない、ここにいる名将たちにとっての名称についての話題に移ります。この歴史館にも大きく写真が掲げられている“桐生のとうちゃん”こと、稲川東一郎監督です。

川島氏と前野氏は、直接稲川監督の教えを受けた選手の一人。まず川島氏が監督と会った時からの印象などを明かしてくれました。

「私は栃木県の佐野市出身だったのですが、自分の代から桐生高を受験できることになったので、稲川道場に見学へ行ったのが最初です。話しているうちに、優しい語りかけなんですけどまず迫力を感じました。

それで桐高に入ることができたのですが、入学後は逆に最初の印象よりもさらに優しいなと。闘将とか、気性の激しい人ではなく、好々爺。いいおじいさんだなぁという印象を抱きながらの3年間でした。

ただし、大監督・名将であり情熱の監督です。ずっと尊敬しながら、心に持ちながら、今もそう感じています」

前野さんも、中学時代に稲川監督と初めて会った時の話やその後も話を明かします。

「私は中学が桐生市の学校で、高校も桐高に入れたので野球をやりたいと家族に伝えました。そしたら1つ上の中学の先輩が桐高の野球部に入っていましたので、そのお父さまが『稲川監督にお願いしてあげるから』ということで、稲川道場に(入部の)お願いに行きました。

それが最初にお目にかかった時です。そしたら監督から『実家から通うのが大変だろうから道場に下宿しろ』って言われまして、3年間は稲川道場でお世話になりました。奥様の手料理で育てていただきましたので、大変な感謝です」

また前野氏は続けて、グラウンドで自身含め選手たちがかけてもらっていた言葉があったと言います。

「野球で行き詰まったりまったりするときがあると、稲川の親父が『お前何やってんだよ、たかが野球じゃないか』ということを、いつもおっしゃっていました。たかが野球だけども、されど野球なんだという話もされていました。選手がちょっと悩んでいるなとか、引きずっていると見えたら、声をかけていただきましたね」

名将たちが贈る球都桐生へのメッセージ

福田氏から始まった名将対談はいよいよフィナーレへ。それぞれが抱くふるさと・桐生への想い、そして球都桐生の未来への期待を述べて締めました。

「私も桐生が大好きです。昨年、井口の年代の選手たちと集まって一緒に野球教室をやりました。今年は高崎でやるのですがまた戻ってきたいです。子どもたちに野球をもっと知ってもらう活動を続けていきたいです」(河原井氏)

「桐生にこうして素晴らしい施設ができたんでね、野球もさることながら野球以外もスポーツが盛んなので、どんどん発展していってほしいです」(前野氏)

「今はスポーツも多様化しているので、野球以外のスポーツも人気が出ていると思います。その中でも我々が物心のついた時から桐生市は野球の盛んな土地柄であります。

球都桐生としてもっと盛り上げていこうということで、まちを挙げて今このような立派な施設をつくるとった活動をなされているところだと思います。

私はとてもありがたく・嬉しく思っていて、とても素晴らしいことをやってくれていますので、根強く続けてほしいいです。今後甲子園や大学、社会人野球などで群馬県そして桐生市の代表チームが輩出されるよう心の底から願っております」(川島氏)

「私も桐生が大好きなので、その恩返しをこれからしていきたいです。昨年でプロ野球には区切りがついたのでこれからいろんなことができると思います。前に渡辺久信杯があって優勝旗プレゼントしましたけども、どんどんお声がけいただければ、よく群馬にも帰ってきますので、たくさんお力になれたらと思っています」(渡辺氏)

会場には立ち見になるほどの人で溢れた球都桐生歴史館。2025年球都桐生ウィークそして歴史館の記念すべき初日は、こうして熱気と感動から始まりました。