前回コラムで登場していただいた飯島氏インタビューからの続編。グラウンドや道場における稲川監督の野球へ向かう姿勢「徹底した反復練習について」だ。

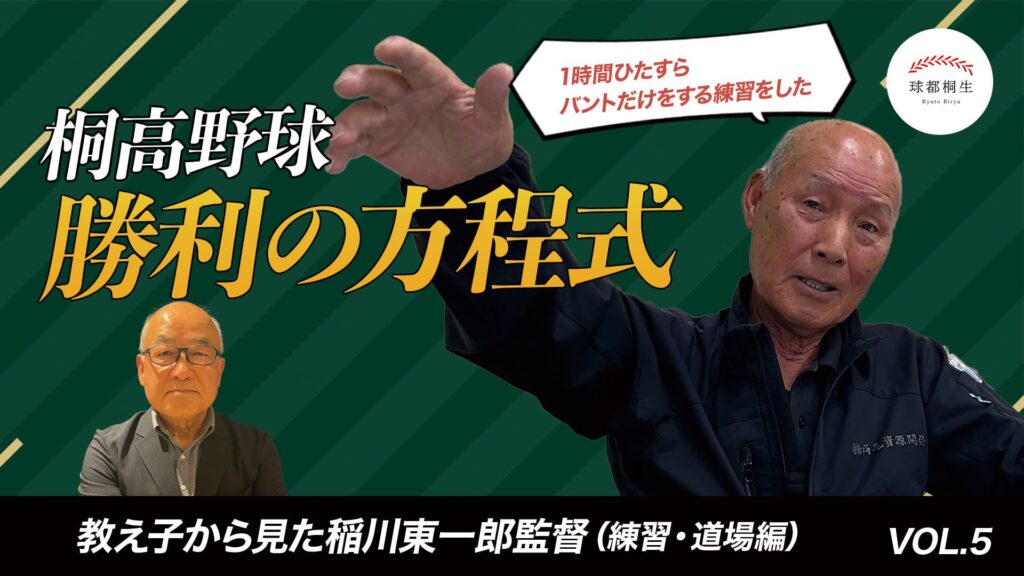

前回で試合中の作戦伝授について「2番打者に対して『1番打者が出塁したら、まずは3塁線にバントのファウルを転がせ、そのときの相手の内野手の動きによって、バントかバスターだ』」などと、緻密な作戦を選手に託す稲川監督だが、ひとたびバントが失敗したときなどは、グラウンドに戻り「1時間バント練習」を課されたそうだ。

1時間ひたすらバントだけをする練習などは、筆者は経験ないし、課したことなどもない。

「バントはバッテイング練習の際の1球目あるいは多くても2球する『目慣らし』」くらいのもので、軽んじていた側面もある。筆者の高校時代は「打撃のタカタカ」といわれていたこともあり、打撃練習には時間を割いたが、バント練習にこれだけの時間を割くことなど考えもしなかったことだ。

つまり、稲川野球の緻密な作戦の土台は、こういった地道な努力を課することで、思い描いている作戦を確実に成功させることなのだろう。

知恵と工夫が稲川野球勝利への礎

また、「もののない時代」における用具等の工夫も素晴らしい。当時ウエイトトレーニングに関する道具などは「鉄アレイ」くらいだったそう。ここに稲川監督の「創意工夫」が表れる。

折れたバットにチェーンを巻き付けマスコットバットのさらに重量のあるもの(鉄アレイのようなもの)を作ったり、上腕・手首の強化のためにバットにロープを結び、石などのおもりを付け、手を前にして巻き上げるトレーニングの器具を作ったり、などはまさに手作り工夫の局地だ。非力な選手を甲子園で通用する「力のある」選手に仕上げたのだ。

地道なトレーニングでは、特に腹筋と背筋は重要だという意識で、小柄だった飯島氏は先輩からも「腹筋、背筋は大切だ」と言われ道場で実行した。今では「体幹強化」は当たり前だが、ピンポイントのアイデアだ。

さらに稲川監督のノックの技術には舌を巻いたらしい。還暦にならんとする年齢の監督なので、「強い打球」はなかなか打てないが、「いやらしい、厳しい打球」を稲川監督は打った。

内野であろうが外野であろうが“あと一歩”で捕れるか捕れないか、ダイビングすれば捕れるか、というような打球を打ったらしい。

後任の監督に就任するコーチ格の義男氏のノックは大変強い打球だったが、速いので、捕れるか捕れないかの判断に要する時間はあっという間で、受ける選手にとってはむしろ「楽なノック」であった。

一方、東一郎監督のノックはそうはいかない。最後まで追い続けて捕れても捕れなくてもギリギリの打球…特に一塁手、二塁手、右翼手の間に落ちるフライは絶品で、これほど選手泣かせのノックはない。いわゆる「球際」の強さを鍛える最も効果的なノックであると筆者は考える。

稲川野球を評するに、「奇想天外」、「奇抜」、「盆栽野球」、「何をしてくるかわからない」と揶揄される形容もなされたが、…勝利に向かい、現有戦力を分析した結論は「バントなどの小技を徹底的に習得し、体幹トレーニングで小柄な体を補い、厳しい(きわどい)ノックで球際を鍛える」といった勝利にまっすぐに向かった末の方法論だ。

これこそが桐高野球がまっすぐに勝利に向った方程式だ。

(第6回へつづく)

プロフィール

髙田 勉(たかだ・つとむ)

1958年、群馬県多野郡新町(現・高崎市新町)生まれ。

群馬県立高崎高等学校では野球部に所属し、桐生勢とは“因縁”あるライバルとして白球を追う。その後は筑波大学に進み硬式野球部に所属。

1982年より群馬県内の公立高校で教鞭を執り、野球部の監督・部長として多くの球児を育成。

とりわけ前橋工業高校の野球部長時代には、1996・97年に同校を2年連続で夏の甲子園ベスト4を経験。

その後は群馬県教育委員会事務局、前橋工業高校校長、群馬県高野連会長などを歴任。2019年~2025年3月までの6年間、群馬県スポーツ協会事務局長を務めた。