桐生タイムス復刻記事「ケタ違いの強さ 関東ねじ伏せ全国へ」

「何かどえらいことをやってくれそうだ」。全桐生に対する市民の期待感は、混乱期にあって、およそほかのまちには例をみない。異様なほどの光彩を放っていた。

そのケタ違いの迫力を、当時桐中の野球部員として新川球場で練習を共にした岸田英作(64)は、こう語る。

「とにかく、打球の早さが全然違う。もちろん守備の反応もね。かわいがられ、またからかわれもしましたが、こちらはもう夢中でした。おかげでずいぶんレベルが上がりましたよ」。

別世界の野球にもまれた効果は1947年(昭和22年)の第十九回選抜大会に出た。

この前年に復活した夏の選手権大会で桐工に先を越され、桐中にとっては七年ぶりの甲子園だったが、準決勝まで勝ち進み、古豪健在を全国に印象付けたのだ。「行ってみて、気づきました。高校生(中等野球)レベルの野球には、ビビらなくなっていたんです」。

「あの顔ぶれじゃあ、私の出番などありませんよ。もちろん定位置なんてないから、いろんなポジションをやらされました。穴ができたとき使えるようにって」。

居並ぶ先輩の陰で初期はほとんどヒヨコ扱い。あまり出番に恵まれなかったのが斎藤宏(67)だ。きわどいヤミ商売が当たり前の時代である。警察の網にかかったレギュラーもいた。

「出番がきたなと張り切っていたら、本番前に警察が、気をきかせて釈放してしまうんです」。おかげでベンチを温めた、と笑う。「でも、このチームで鍛えられたから、ぼくはプロになれたんです」。

彼は、1950年から通算六年。東急フライヤーズの三塁を守り、52年には百八試合に出場して三割一厘の打率をマークした好打者である。

この斎藤の全桐生における陰の役割を高く評価するのが、稲川東一郎が「シェンシェえ」と呼んで慕った医師山田嵓(73)だ。選手たちの健康管理はいつも山田の手をわずらわせたが、シェンシェえは快く、これを引き受けてきた。

東ちゃんの、決して表には出さない苦労の舞台裏を、よく理解していたからである。そんな山田の目に当時の斎藤の働きぶりは際立っていた。

稲川の仕事を支え、桐中野球の面倒を見、全桐生のレギュラーの家庭の世話から、走り使いまで、斎藤は軽快に動いた。そうした裏方の人材にも、全桐生の強さの秘密があったのだ。

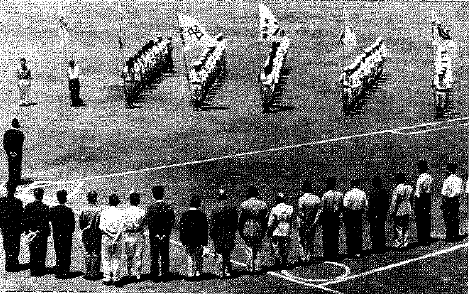

1946年(昭和21年)6月15日、降らず照らずの野球日和に恵まれて、都市対抗野球の予選をかねた県下実業野球大会は新川球場で開幕した。出場は五チームである。

全桐生は一回戦、太田雄飛を相手に13-0と大勝したが、まずはその試合ぶりを伝える当時の新聞から一筋を引用しよう。「太田は守っては桐生の強打を追うのに疲れさせられ、打っては桐生の攻守に阻まれてゲームを苦しみつつ進めていた」

決勝戦は翌日、接戦を勝ち抜いてきた高崎管理部との対戦となった。結果は23-0、ほとんどラグビースコアである。

試合展開に見るべきものがなかったのか、新聞は経過を追わず「さしもの高崎管理部も手も足も出ず全桐生の一方的試合に終わった」と結んだ。

その強さ、まさに向かうところ敵なしであった。その勢いで、全桐生は関東をもねじ伏せた。

関東予選(新川球場)三日目の七月九日、緒戦の全栃木を10-0で破った全桐生は、小雨のなかで日立鉱山と決勝を戦い、ここまで一度も得点を許さなかった木暮が初めて2失点を喫したものの、危なげなく6-2で退け、全国大会出場の夢を、いともすんなり実現してしまったのである。

七月末、一台の木炭トラックが戸田橋検問を東京へと向かう。無事に通過し、煙でススけた笑顔がはじけた。荷台の布団に米を隠して、すまして座った男たち。勇躍全桐生、「いざ後楽園」の風景であった。(青木修記者)

資料協力:桐生タイムス