稲川東一郎監督は“プロの高校野球監督”

この数回のコラムで触れた関係者からの聞きとり等で漠とした疑問。

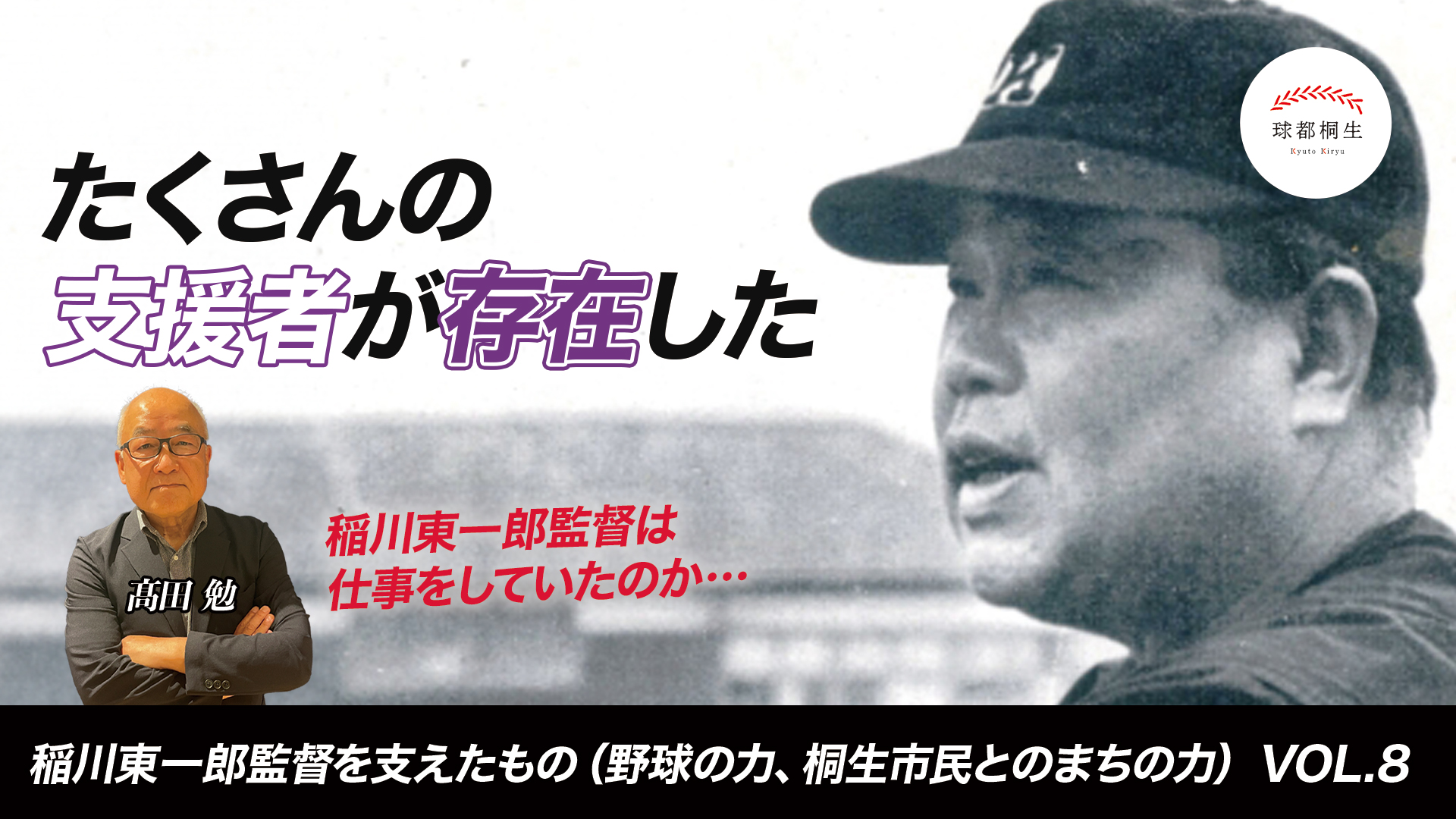

「稲川東一郎監督は仕事をしていたのか、生業は」

…結論、「桐生中(高)の野球部監督以外の仕事はしていなかった」であった。つまり当時としては希有な存在である「監督業」を本業としていたようだ。いわば「プロの高校野球監督」であったということだ。

では、なぜ「プロの高校野球監督」が成り立つのか?経済的な支えは必須である。

第一には桐生高校の野球部にすべてを注いだ稲川氏の生きざまや心底野球を愛した人柄、また三年間野球部に在籍した子ども達をとことん面倒見る稲川氏の姿勢。

また戦前戦後に渡って全国のトップレベルを走り続け、「野球といったら桐生」といった実績が桐生市民に「桐高のファン」を増やしていき、ひいては桐生のシンボル的存在になっていった。

誤解を恐れずに言わせていただけば、「稲川監督には、たくさんの支援者が存在した」ということではないか。

そこには「桐高野球部を支援できる地域(桐生市)の時代背景・歴史」が垣間見える。人口、産業、地元のファンの視点から考察する。

統計から見る地域と野球との絆

本コラム執筆に際して、筆者は、桐生市の野球に関する様々な文書等を拝見する機会に恵まれた。

「球都桐生の歴史上・下巻」(平成7年3月31日桐生市老人クラブ連合会発行)によると、明治の後期あたりから子ども達の遊びとして野球は盛んに行われていたらしい。

チームの成り立ちなどの記述をみると、指導的な立場の方々の中に「繊維関係の業界」の方々を散見する。

繊維産業の盛んな桐生の土地柄そういった方がいることは合点がいくが、「子ども達の野球の指導」をできる人の境遇、…余裕のある方でないと務まらない。そこで、統計資料から、当時の桐生市を探った。

桐高が全盛の時代は昭和初期から20年代といえる。そこで、当時の人口の変遷を見ると…

「令和5年度 統計年報きりゅう」:(令和7年3月 桐生市役所発行)によると、その当時の人口の変遷(国勢調査抜粋)は、昭和5年:52,906人(前回国勢調査比124%)、昭和10年:76.145人(同143%)、 昭和15年:86,086人(同113%)、昭和22年:91,482人(同106%)、昭和25年:95,533人(同104%)である。

S8とS12に町村合併はあるものの、桐高が甲子園の常連になる頃は常に右肩上がりの人口増の時期である。活気があった街が想像される。

「繊維工業の産業別事業所構成比」:前橋市、高崎市と比較すると、前橋市:4.8%、高崎市:1.15%、桐生市:42.3%(前橋はH28、高崎、桐生はR3のデータ)である。

同年でないので厳密な比較は精度を欠くが、桐生市の繊維工業の割合は傑出している。

産業の発展によるたくさんの事業所がある。つまり『たくさんの社長さんがいる。地元で全国クラスの大活躍している高校野球チームがある。地元の伝統校だ。地元のヒーローだ。応援しよう。』やや強引な論だが、こういったストーリーになったとことも想像される。

我が家に昔の上毛かるた*があった。「き」の読み札:『桐生は日本の機(はた)どころ』の裏面には西の京都西陣と対比された機織の街の記述がある。日本の二大繊維産業の街…その栄華が想像できる。

*上毛かるた:1947(昭和22)年に、第二次世界大戦後のすさんだ世の中で育つ子ども達に希望を持たせようと関係者によって作られたもの。すべての読み札の裏面に題材の由来等説明書きがある。

「暖かくも厳しい桐生の野球ファン」:当時の桐生高校のグラウンドには毎日練習であっても大勢のファンが見守っていたという。

選手の立場でも、指導者の立場でも気を許す。ましてや気を抜いたりしたらたちまちファンからも「何をやっている!」と檄が飛んだという。常に臨場感のある現場だっただろう。

繰り返しになるが、こういった支援者の輪も稲川東一郎監督の人柄や取り組み、実績があってこそのものであることは間違いない。それを街ぐるみで支援した桐生市の力強さ。

令和の時代にも『次の稲川監督』が誕生してくれることを祈りたい。

(第9回へつづく)

プロフィール

髙田 勉(たかだ・つとむ)

1958年、群馬県多野郡新町(現・高崎市新町)生まれ。

群馬県立高崎高等学校では野球部に所属し、桐生勢とは“因縁”あるライバルとして白球を追う。その後は筑波大学に進み硬式野球部に所属。

1982年より群馬県内の公立高校で教鞭を執り、野球部の監督・部長として多くの球児を育成。

とりわけ前橋工業高校の野球部長時代には、1996・97年に同校を2年連続で夏の甲子園ベスト4を経験。

その後は群馬県教育委員会事務局、前橋工業高校校長、群馬県高野連会長などを歴任。2019年~2025年3月までの6年間、群馬県スポーツ協会事務局長を務めた。