桐生タイムス復刻記事「稲川野球 人々と共にあった」

皇国の歴史観が覆り、世の中のすべてが激しく揺れ動いた。しかし、あらゆるものがめまぐるしく変化をとげるときにこそ、人々のこころは、山や川のように変わらぬ姿を求めるものである。

戦前から、ひとつ覚えのように野球のボールを追いかけていた男たちが、戦争のあらしが過ぎ去ると、待ってましたと飛びだしてきて、敗戦の混乱と不安でより所を失いかけたこころに、昔と変わらぬの躍動感を呼びさましてくれた。

稲川野球がいつも人びとと共にあったことを、市民は知ったのだ。その勢いに乗り、わき立ち上がる雷雲のように、空高くかけのぼった全桐生の一年であった。

黒獅子旗は来なかった。しかし、栄冠を逸したとはいえ、市民は獅子たちを熱狂的に迎えた。体ひとつで互いに力を合わせて戦い抜くことの素晴らしさに、人びとは十二分勇気づけられたのである。

全桐生の人気は、全国区になった。この頃地方都市では復興記念祭が盛んに行われた。呼び物はどこでも野球大会。全桐生はひっぱりだこで、準優勝以降、遠征に次ぐ遠征の日々となる。

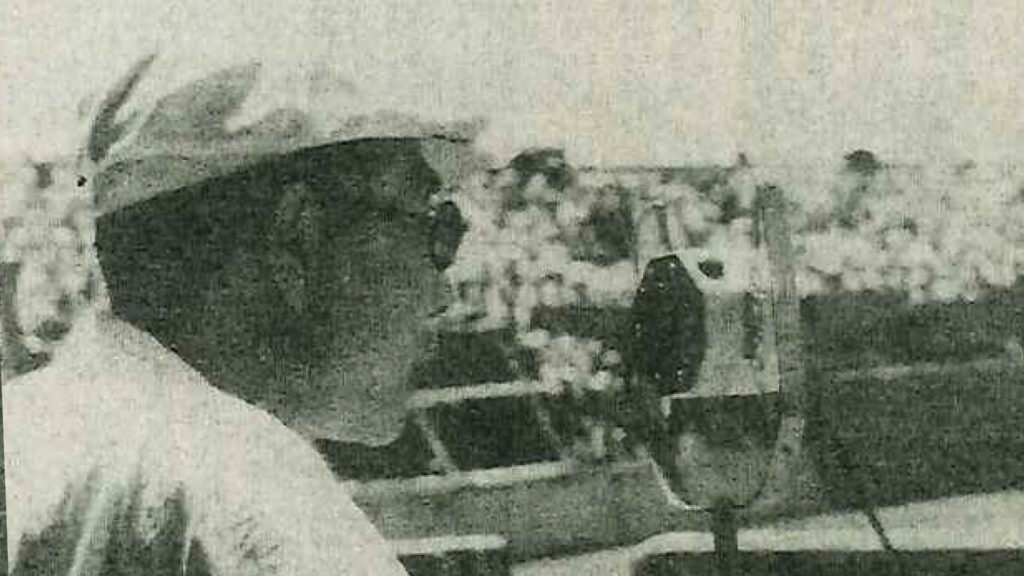

新川球場の試合ともなれば、地元はもちろん関東各地からファンが駆けつけた。火のついた人気の混雑緩和策として、バックネット裏に特設したスタンドには、座席指定の会員制パスを発行、これは現在のプロ野球で言えば、ボックスシートにあたりそ先駆けであった。

むろん、この華やかな人気のには、合宿場を提供してくれたり、また身ひとつで走り回る多くの協力者がいたことも忘れてはならない。この同じ年、夏の甲子園北関東予選は、桐中と桐工の決勝戦にわいた。

六大学野球秋のリーグ戦からは、復員して明大に復帰した中村茂(桐中)が首位打者に輝く朗報も飛び込んだ。まさに球都こにあり、目を見張るばかりの勢いだったのである。

だが、そんな勢いの中にも、一刻してとどまることのない時代という生き物は、容赦なく忍び込んでくる。

2年目の全桐生は、池田力が日大へ、早川忠夫がノンプロへ移籍することになり、入れ替わりに木暮力三が帰ってきた。また、新戦力に中村茂、関口清(桐工)を加え、1947年(昭和22年) 7月の関東大会に臨んだ。

初戦の水戸を6ー5で、高鉄を8ー3、決勝の増田を5ー0で下し、都市対抗野球大会の連続出場は決まった。ただ、地方における前年の強さは影を潜めていた。力が落ちたのではない。立チームの戦力補強が進んだのである。

時代の流れは、どうやら一地方の心意気で結束するクラブチームには逆流であった。それを証明するかのような本大会、一回戦で函館を破った全桐生は、前年と見違えるような布陣となった全大阪に8ー1と大敗する。

この大会の稲川は、激することもなく、淡々と采配を振っていたという。

変革の波は、翌1948年(昭和23年)になって、いっそうはっきりと現れた。内野のかなめ皆川が急映フライヤーズに入団したのである。中村茂、大塚も去り、木暮力三が太陽ロビンスへ、佐復良一も日東紡へ旅立っていった。

それは明らかな戦力低下として現れたのだ。この年は小林、内藤、相原といった3選手を加えて臨むが、全桐生は北関東大会決勝で前橋の山藤に敗れ、都市対抗野球への代表権をついに失ってしまう。

さらに1949年(昭和24年)、深沢督、常見忠の2人を補強し巻き返しを図るが、再び山藤の前に涙を飲んだのである。

勝てぬ全桐生は、一方で資金難と言う状況を抱え込んだ。入場料は貴重な収入源であったが、しかしそれだけで生活は賄えない。選手は自転車で駆け回り、真っ黒になって働いた。

支援企業をチーム名に関してみたり、いろんな手法を取ったのも、この頃である。だが、もはや限界は見え始めた。(青木修記者)

資料協力:桐生タイムス