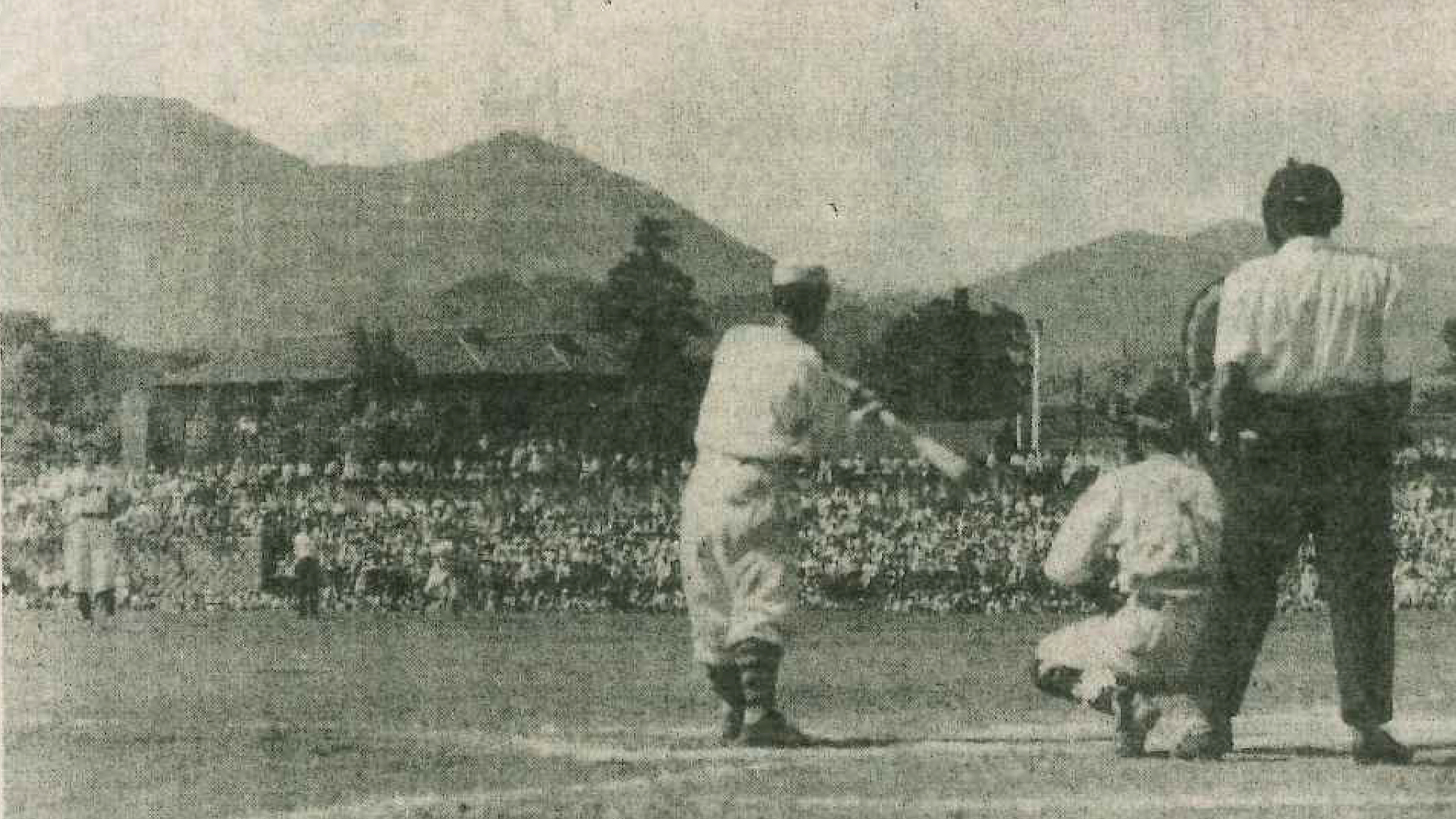

桐生タイムス復刻記事「参上!裸足の野球軍 駐在軍もア然の強さ」

長かった戦争が終わり、暑かった夏もいつしか過ぎて、秋の風がひとしきり吹くと、もう木枯らしの季節がやってきた。1945年(昭和20年)11月初旬、赤城山の初雪は、紅葉をうっすらと包んで、青空に映えていた。

国と国とが生死をかけた戦いを繰り広げた。それも、ほんの三カ月前までの現実だ。その緊張感からは解き放たれたが、敗戦という重荷を背負って、人々のこころにまだ明日は見えず、今日を生きている。

道々はどこも復員者と失業者があふれ、混乱とも、にぎわいともつかぬ人いきれで、桐生のまちはむせかえっていた。その中を、さっそうと走る軍用ジープの一団がある。

久しく代燃車しか見たことがなかった市民の目に、それはいかにもスマートな乗りこなしと映ったが、とりわけこの日は、車に積まれたグローブやバットが、いっそうの興味をかきたてた。どうやら試合をやるらしい。いったいどこでだれと。

そんな好奇の衆目をすり抜けてジープは一路、昭和小学校へと向かっていた。彼らは、巴町の旧日本銅燃に駐屯する米軍九七師団の分權隊である。十月五日に桐生へ進駐してきたばかりだった。

「きょうこそ勝つぞ」

彼らはいま、そんな思いでジープを駆っているはずである。目指す相手はこの日が三度目の対戦になる。

過去二回をあっさりと退けられ、一矢報いたいがため、今度こそはと、関東一円の駐屯地から腕に覚えのある兵士を選りすぐった選抜チームで臨んでいるのだから、心中期すのも当然だろう。

その相手とは、桐生での巡回が始まって間もなく、昭和小の庭で見かけた青年たちである。

戦争を経て踏み入った得体の知れぬ東洋の果て、そのまた田舎町へ駐屯した兵隊たちが、見るもの聞くもの初めての異国体験のなかで、野球に興じる青年たちをみた。言葉を超えて通じ合える。それがスポーツの何よりの強みである。

青年たちは裸足だった。着ているものも、誰もが薄汚れた一張羅だ。復員姿もあれば、シャツ一枚のものもいる。グローブの数もわずか、しかも土くれと見まごうほどの真っ黒なボール。

駐在軍の若い兵士たちが、この様子から彼らの力をどう推し量ったかはわからない。ただ、単なるヒマつぶしで声をかけたのでもなかった。兵士たちが、試合を申し込みたくなるような理由があったのだ。

それは、仕事もなく、食べるものもなく、疲弊しきった日本人という兵士たちの想像を超えて、あふれるような笑いが、この青年たちの顔からこぼれていたからである。

最初の試合は十月の中旬、道具はすべて駐在軍もちだ。「シロいなあ」と、おろしたてのボールの感触をいちいち確かめる青年たちのしぐさは、最初、進駐軍兵士の優しいまなざしを浴びた。

しかし、そのことでいっそう精神的優位に立ってしまったために、兵士たちは試合後、驚きと困惑で言葉を失うはめになった。この小柄な男たちが突如変身し、思いもよらぬ大敗を喫してしまったのだ。

鍛え抜かれた野球の力とは、派手な打撃より、むしろ堅い守りに現れる。第一に、投げ込まれる球筋の勢いが違った。力まかせで打ち返しても、外野へ飛ぼうが内野へ転がそうが、彼らは実に軽快にさばいてしまうのである。

収まりのつかない駐在軍は、二戦目は太田駐屯地にある本隊から応援を呼んだ。しかし、あえなく返り討ちにあった。野球の本場の意地をかけ、もう負けられないと臨んだ三戦である。

だが、その挑戦を受けてたつ青年たちは、相変わらずの野武士姿で、三々五々と校庭に集まってきて、三たびその意地を粉砕してみせた。

その強さに脱帽した駐在軍が四たび勝敗にこだわることはなかった。彼らのレベルが単なる草野球でないことは、もう明らかだったからだ。日本にこうしたチームがあったとしても、何ら不思議はない。

しかし、そんな男たちの野球が、なぜこの田舎町に存在するのか、進駐軍の兵士たちに最後まで分からなかったとすれば、たぶんそのあたりになるだろうか。

「これはプレゼントだ」。

脱帽の証として用意したグローブやバット、ボールを気前よく放出すると、青年それぞれの手に握手の余韻を残し、ジープは去った。

三戦三勝、この勝利は青年たちにとって、ことさらうれしいものではなかった。報告を聞いた稲川東一郎は「当然だ」と言いたそうである。

だが、平和のありがたさをかみしめながら、再び試合のできた喜びは、彼らの顔からはっきりと見てとれた。

青木正一、中村栄、皆川定之、大塚鶴雄、木暮英路、三輪裕章、池田力、常見茂、常見昇、新井辰夫、早川忠夫。

よく見れば、進駐軍ならずとも、当の男たち自身でさえ、すぐには信じがたい理想の戦力が、そこにズラリと並んでいた。

戦後桐生にすい星のように現れて、市民のこころに希望の灯をともしたクラブ野球チーム「オール桐生」。その主力の駒が、このときすでにそろっていたのだ。やがて、胸躍る快進撃の幕が開く。(青木修記者)

資料協力:桐生タイムス